第一章 概述

1.1 数据与数据库

1.1.1 信息与数据

- 信息的特征

- 信息源于物质或能量

- 信息是可感知的

- 信息是可存储、加工、传递和再生的

- 信息是有时效性和有价值的

- 数据的特征:

- 数据有类型

- 数据有值

- 数据有语义

- 信息与信息的联系:

- 数据是信息的具体表现形式,由记录信息的可识别的符号组合而成

- 信息 = 数据 + 语义

1.1.2 数据处理与数据管理

1.1.3 数据库

- 数据库是存储在计算机内,有组织的,可共享的数据和数据对象(如表、视图、存储过程和触发器等)的集合

- 数据库管理数据的特点

- 结构化的数据及其联系

- 数据共享性高、冗余度低

- 数据独立性高

- 具有统一的数据管理和控制功能

1.2 数据库管理系统

1.2.1 数据库管理系统的概念

1.2.2 数据库管理系统的功能

- 数据定义功能:提供数据定义语言(DDL),比如 CREATE, DROP, ALTER

- 数据操纵功能:提供数据操纵语言(DML),比如 INSERT, UPDATE, DELETE

- 数据库运行管理功能:数据的安全性控制、完整性(一致性)控制(确保数据的正确、有效、相容)、多用户环境下的数据并发控制、数据恢复

- 数据库的建立和维护功能

- 数据组织、存储和管理

- 数据通信接口功能

1.2.3 数据库管理系统的主要组成

- 查询处理器:对用户请求的 SQL 语句进行查询优化,然后向存储管理器发出指令使其执行

- 存储管理器:根据执行策略,从数据库中获取/更新相应的数据

- 事务管理器:负责资源管理、事务调度,保证数据库的一致性

- 数据字典:描述数据库中有关信息的数据目录,包括数据库各种模式对象的结构、用户名、用户权限等有关数据库系统的信息

1.3 常见 RDBMS(关系型数据库管理系统) 简介

1.3.1 MySQL

1.3.2 PostgreSQL

1.3.3 Oracle

1.4 数据库系统

1.4.1 数据库系统的概念

数据库系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统

1.4.2 数据库系统的组成

- 数据库:属于数据库系统的核心,为数据库系统的各应用提供数据服务

- 用户:指使用数据库的人,可对数据库进行存储、维护、检索等操作,分为以下 3 类:

- 最终用户:使用数据库系统的各类业务人员,通过数据库应用系统间接使用数据库并完成各类业务操作,一般为非计算机专业人员

- 应用程序员:负责为最终用户设计和编写应用程序,对数据库进行操作

- 数据库管理员(DBA):负责设计、建立、管理和维护数据库以及协调用户对数据库要求的个人或工作团队。DBA 的主要职责如下:

- 参与数据库设计的全过程

- 决定数据库的存储结构和存取策略

- 帮助应用程序员使用数据库系统

- 定义数据的安全性和完整性约束条件

- 监控数据库的使用和运行

- 改进和重构数据库

- 软件系统:主要包括操作系统、数据库管理系统、应用开发工具和应用系统等

- 硬件系统

1.4.3 内部体系结构

- 数据库系统模式的概念:

- 模式:数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述

- 实例:模式的一个具体值

- 数据库系统的三级模式结构:

- 外模式(子模式/用户模式):用户视图,一个数据库可以有多个外模式,但一个应用只能使用一个外模式

- 模式(概念模式):数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述

- 内模式(存储模式/物理模式):对数据库存储结构的描述

- 数据库系统的二级映像功能与数据独立性:

- 物理独立性

- 逻辑独立性

- 外模式/模式映像

- 模式/内模式映像

- 数据库系统的三级模式与二级映像功能的优点

- 保证数据的独立性

- 简化了用户接口

- 有利于数据共享

- 有利于数据的安全保密

1.4.4 外部体系结构

- 单用户结构(桌面型数据库系统):将应用程序、DBMS 和数据库都装在一台计算机上,由一个用户独占使用

- 主从式结构:将应用程序、DBMS 和数据库都集中在一台大型主机上,所有处理任务由这个大型主机来完成,各个用户通过主机并发地存储和共享数据资源

- 分布式结构:数据库中的数据在逻辑上是一个整体,但在物理上分布在计算机网络的不同节点上

- 客户机/服务器结构(C/S):DBMS 和数据库存放于数据库服务器上,应用程序和相关开发工具存放于客户机上

- 浏览器/服务器结构(B/S):客户机仅安装通用的浏览器软件,应用程序安装在应用服务器端,充当客户机和数据库服务器的中介

1.5 数据模型

1.5.1 数据模型的层次

-

概念模型:

独立于计算机系统的模型。它不涉及信息在系统中的表示,只是用来描述某个特定组织所关心的信息结构,强调语义表达功能。

特点:

- 语义表达能力丰富

- 便于交流和理解

- 易于修改和补充

- 易于向各种数据模型转换(常见的概念模型: ER 实体联系模型和 OO 面向对象模型)

-

逻辑模型:

数据抽象的中间层,用于描述数据库数据的整理逻辑结构,主要用于 DBMS 的实现。

传统的逻辑数据模型有:层次模型、网状模型、关系模型

非传统的逻辑数据模型有:面向对象模型、XML 模型、对象关系模型

-

物理模型:

用于描述数据的物理存储和存取方法

1.5.2 数据模型的分类

-

结构化数据模型:

指的是具有明确的、预定义的数据模型,遵循一定顺序的数据。

特征:有明确的含义、有严格一致的顺序、有明确的数据类型

-

半结构化数据模型: 具有一定的结构化特征,但不完全符合结构化特征的数据,半结构化数据都是无模式的

两种常用的半结构化模型:XML 和 JSON

1.5.3 数据模型组成要素

- 数据结构:描述了数据库的组成对象(类型、内容、性质等)及对象间的联系

- 数据操作

- 数据的完整性约束:一组完整性规则的集合。完整性规则是给定数据模型中的数据及其联系所具有的制约和依存规则,用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化,以保证数据的正确、有效与相容

1.5.4 数据模型与数据模式

1.6 数据设计中的 3 个世界

1.6.1 数据模型与 3 个世界

1.6.2 现实世界

1.6.3 信息世界及其模型

-

信息世界及其相关概念:

- 实体:客观存在并且可以相互区别的“事物”

- 属性:实体所具有的某一特性。一个实体可以由若干个属性共同来刻画

- 联系:单个实体型内部的联系(组成实体的各属性之间的联系)和实体型之间的联系(不同实体集之间的联系)。

-

概念模型(E-R 实体联系模型):

E-R 模型的基本成分包括实体型、属性和联系:

- 实体型:用矩形框表示

- 属性:用椭圆框表示

- 联系:用菱形框表示

1.6.4 计算机世界及其模型

- 计算机世界常用概念:字段(field)、记录、文件(记录的集合)、关键字

1.7 数据库的相关概念

1.7.1 数据仓库

- 联机事务处理(Online Transaction Processing, OLTP)

- 联机分析处理(Online Analytical Processing, OLAP)

- 数据仓库:面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合

1.7.2 大数据

1.7.3 数据湖

存储企业各种原始数据的大型仓库

第二章 概念模型

2.1 属性

2.1.1 属性的概念

属性是实体集中每个实体都具有的特征描述,是实体集某方面信息的数据化抽象,属性又分属性名和属性值

2.1.2 属性的类型

-

简单属性:不能再分的最小属性

复合属性:可进一步划分为更小部分的属性

-

单值属性:对一个特定实体任何时候都只能有一个单独的值(如学号、年龄)

多值属性:在某种情况下,一个属性可能对应于一组值(如电话号码)

-

派生属性:某属性的值可以从其他相关属性/实体(集)派生出来的值(如年龄可由出生日期派生)

2.1.3 多值属性处理

- 将多值属性转换为多个单值属性进行表示

- 将多值属性单独建模为一个依赖于原实体集的弱实体集

2.2 实体

2.2.1 实体的概念

2.2.2 实体的码

- 超码(Super Key):实体集中能够唯一标识一个实体的一个或多个属性的集合。超码可能包含无关紧要的属性

- 候选键(Candidate Key):任意真子集都不能成为超码的一个最小超码。一个实体可能存在多个候选键

- 主键(Primary Key):从多个候选键中选择一个作为标识实体集的属性

2.2.3 实体描述

在 E-R 图中,实体集矩形表示,属性用椭圆表示,多值属性用双椭圆表示,派生属性用虚线椭圆表示,属性与实体之间用直线连线表示,加下划线的属性作为实体集的主键

一个属性所允许的取值范围或集合称为该属性的域,对属性进行详细说明的内容集合称为属性的数据字典(属性名、属性类别、域及约束、实例)

2.3 联系

2.3.1 联系的概念

联系是指不同类实体间的相互关联。在 E-R 图中,用菱形表示联系

2.3.2 联系的类型

- 一对一联系

- 一对多联系

- 多对多联系

2.3.3 联系的属性

概念模型中使用联系的属性来记录联系产生的信息:

2.3.4 3种特殊联系

-

三元联系:发生在 3 个实体间的联系

-

多联系:给定的两个实体之间可以有多种不同的联系

-

多值联系:在同一个给定的联系集中,相关联的同样两个实体之间可能存在多个联系(发生多次联系)。比如一个学生可以在多个项目中被同一个指导老师指导

2.3.5 联系的码

二元关系的主键选择依赖于联系的映射基数,基本原则如下:

- 一对一联系:主键可以使用参与联系中的任何一方实体的主键

- 一对多联系:主键由“多”的一方实体的主键组成

- 多对多联系:主键由参与联系中的所有实体的主键组成

2.3.6 联系的描述

绘制联系时既可以用箭头”→”表示指向联系中的一方实体集,线段 ”-” 表示参与联系中的多方实体集;

也可以统一使用线段相连,同时在线段旁标注联系类型

2.4 弱实体

2.4.1 弱实体的概念

属性不足以形成主键,必须依赖于其他实体(强实体)的存在而存在的实体称为弱实体。

对应的强实体和弱实体必须是”一对多”联系。

部分码(Partial Key):对于某个强实体,对应的一个弱实体中用来标识弱实体的属性(集)称为该弱实体的部分码。弱实体中的实体由其对应强实体的主键与自己的部分码共同标识。

在 E-R 图中,使用双矩形表示弱实体集,用虚下划线表示弱实体的部分码

2.4.2 弱实体的作用

- 多值属性建模为弱实体

- 多值联系建模为弱实体

- 使用弱实体转化三元关系

- 使用弱实体转换实体与联系的联系

2.5 E-R 建模

2.5.1 E-R 模型设计原则

- 忠实性原则

- 简单性原则

- 避免冗余原则

- 实体属性判别原则:

- 作为属性,不能再具有描述的性质,即属性不可分

- 属性不能和其他实体相联系

- 实体联系判别原则:实体对应于现实世界中实际存在的事物,是一种静态的不会变化的状态或存在描述;而联系描述实体间的一种行为,一种动态的状态或动作记录

2.5.2 局部 E-R 设计

- 数据抽象方法:

- 聚集:用于定义某一事物类型的组成部分,将事物类型的组成成分抽象为实体的属性

- 分类:用于定义某一类概念作为现实世界中一组事物的类型说明,将一组具有某些共同特性和行为的事物抽象为一个实体

2.5.3 整体 E-R 设计

- E-R 图集成方法:

- 多元集成法:一次性将多个局部 E-R 图合并为一个全局 E-R 图

- 二元集成法:首先集成两个重要的局部 E-R 图,以后用累加的方法逐步将一个新的 E-R 图集成进来

- 视图集成步骤:

- 合并:在合并局部 E-R 图过程中,消除局部 E-R 图之间的冲突,生成初步 E-R 图

- 优化:消除不必要的冗余,生成基本 E-R 图

- E-R 图中的冲突:

- 属性冲突:又分为属性值域冲突和属性的取值单位冲突。属于用户业务上的约定

- 命名冲突:表现为实体名、属性、联系名的同名异义或异名同义

- 结构冲突:同一对象在不同应用中有不同的抽象(实体与属性冲突);同一实体在不同应用中属性组成不同;同一联系在不同应用中呈现不同的类型

第三章 关系模型

3.1 关系结构

3.1.1 关系的概念

-

域(domain):一组具有相同数据类型的值的集合,又称为值域(用 D 表示),例如:

-

笛卡尔积(Cartesian Product):给定一组域 (包含的元素既可以完全相同,也可以完全不同),则 的笛卡尔积为:

例如:

其基数

-

关系(Relation):笛卡尔积的任一子集称为定义在域 上的 n 元关系,可用 表示,其中 R 代表关系的名字,n 代表关系的目或度(Degree)

关系由关系头(关系的型)和关系体(关系的值)组成

3.1.2 关系的性质

-

列是同质的,即每一列中的分量必须来自同一个域,必须是同一类型的数据

-

不同的属性可来自同一个域,但不同的属性必须有不同的名字

-

列的顺序可以任意交换,对关系无任何影响

-

关系中元组的顺序(即行序)可任意,对关系无任何影响。因为关系是由无序的元组集合组成的

-

关系中不允许出现相同的元组

-

关系中每一分量必须是不可再分的数据项(所有属性值都是原子的)

非规范化关系:表中有表,属性可以再分

3.1.3 关系模式

关系的描述称为关系模式,一个完整的关系模式应当是一个五元组:

其中,R 为关系名;U 为组成该关系的属性名集合;D 为属性组 U 中属性所来自的域(属性的类型);DOM 为属性向域的映像集合(属性的长度);F 为属性间数据的依赖关系集合,书写过程中一般用下划线表示关系的主键。

关系模式还可以简记为:

其中, 为各属性名

3.2 关系完整性

3.2.1 实体完整性

-

候选键

能唯一标识关系中元组的一个属性或属性集,称为候选键。一个关系可能有多个候选键。

形式化定义:

在关系 R 中有属性 ,其属性集 当且仅当满足下列条件时, K 被称为候选键:

- 唯一性:属性集 K 可以唯一确定一条元组

- 最小性:任一属性都不能从属性集 K 中删除,否则将破坏唯一性的性质

-

主键

如果一个关系中有多个候选键,可以从中选择一个作为操作变量的候选键称为主键

-

主属性与非主属性

- 主属性:包含在任何候选键中的各个属性

- 非主属性:不包含在任何候选键中的属性

-

实体完整性的含义

主键的取值不能为空或部分为空

3.2.2 参照完整性

- 外键:如果 的一个或多个属性 X 不是 的主键,而是另一关系 的主键,则称 X 为关系 的外键,并称 为参照关系, 为被参照关系

- 参照完整性的含义:如果关系 的外键 X 与关系 的主键相符,则 X 的每一个值等于 中主键的某个值或者取空值

3.2.3 用户自定义完整性

用户自定义完整性是针对某一具体关系数据库的约束条件,它反映某一具体应用所涉及数据必须满足的语义要求

3.3 关系代数

3.3.1 关系代数运算符

3.3.2 集合运算符

3.3.3 关系运算符

-

选择 (Selection)

选择运算是关系代数中非常重要的一项运算,它对应于 SQL 中的

WHERE子句。按照指定的条件筛选出满足条件的元组(行)。定义

- 符号:σ

- 表达式:

- 逻辑:从关系 R 中选择使得逻辑表达式 F 为真的所有元组t。

逻辑表达式 F

- 表达式 F 可以是任何能够对关系中的元组进行评估的逻辑条件,例如 、 或者 。

- 这些条件可以使用逻辑运算符(AND, OR, NOT)组合起来,以形成更复杂的查询条件。

示例

如果我们有一个学生表 Students(ID, Name, Age, Major),并且我们想选择所有主修计算机科学的学生,我们可以使用以下选择表达式:

或者

这将返回一个新的关系,其中包含了所有满足条件 Major=“Computer Science” 的元组。

-

投影 (Projection)

投影运算是关系代数中的另一种基本操作,它对应于 SQL 中的

SELECT语句(特定列的选择)。投影用于提取关系中的特定列,并创建一个新的关系,该关系仅包含指定的列。定义

- 符号:π

- 表达式:

- 逻辑:从关系 R 中提取属性子集 A,并创建一个新关系,其中包含原关系的指定列。

属性子集 A

- A 是关系 R 中的属性集合,可以是任意数量的属性。

- 投影操作将从原始关系中选择这些属性,并在新关系中仅包含这些列。

示例

假设我们有一个学生表 Students(ID, Name, Age, Major),并且我们只对学生的名字和专业感兴趣,我们可以使用以下投影表达式:

这将返回一个新的关系,其中仅包含两列:Name 和 Major。

-

连接 (Join)

定义

- 表示法:

- 逻辑:从关系 R 和 S 的广义笛卡儿积中选取满足 条件的元组对。

参数

- A 和 B:分别是关系 R 和 S 上的属性组。

- θ:比较运算符,例如 等。

类型

- 等值连接 (Equi-Join)

- 定义:当 θ 为等于(=)时的连接称为等值连接。

- 表示法:

- 特点:只包含在指定属性上具有相等值的元组对。

- 自然连接 (Natural Join)

- 定义:一种特殊的等值连接,它自动找出两个关系中名称相同的所有属性,并基于这些属性的相等性进行连接。

- 表示法:

- 特点:结果中不会有重复的属性列,仅包含那些在两个关系中共有的属性的元组。

示例

假设有两个关系 R 和 S,其中 R 中有属性 A,S 中有属性 B,要在 A 和 B 上进行等值连接,你会写:

这将返回一个新的关系,其中包括了 R 和 S 的所有元组对,这些元组对在 A 和 B 上的值相等。

外连接 (Outer Join)

外连接允许在连接结果中包含即使在一个关系中没有匹配元组也会出现的行。外连接有以下三种类型:

-

左外连接 (Left Outer Join)

- 包含左关系(R)的所有元组,如果在右关系(S)中没有匹配,则在右侧填充

NULL。

- 包含左关系(R)的所有元组,如果在右关系(S)中没有匹配,则在右侧填充

-

右外连接 (Right Outer Join)

包含右关系(S)的所有元组,如果在左关系(R)中没有匹配,则在左侧填充

NULL。 -

全外连接 (Full Outer Join)

包含左关系和右关系的所有元组,无匹配的地方填充

NULL。

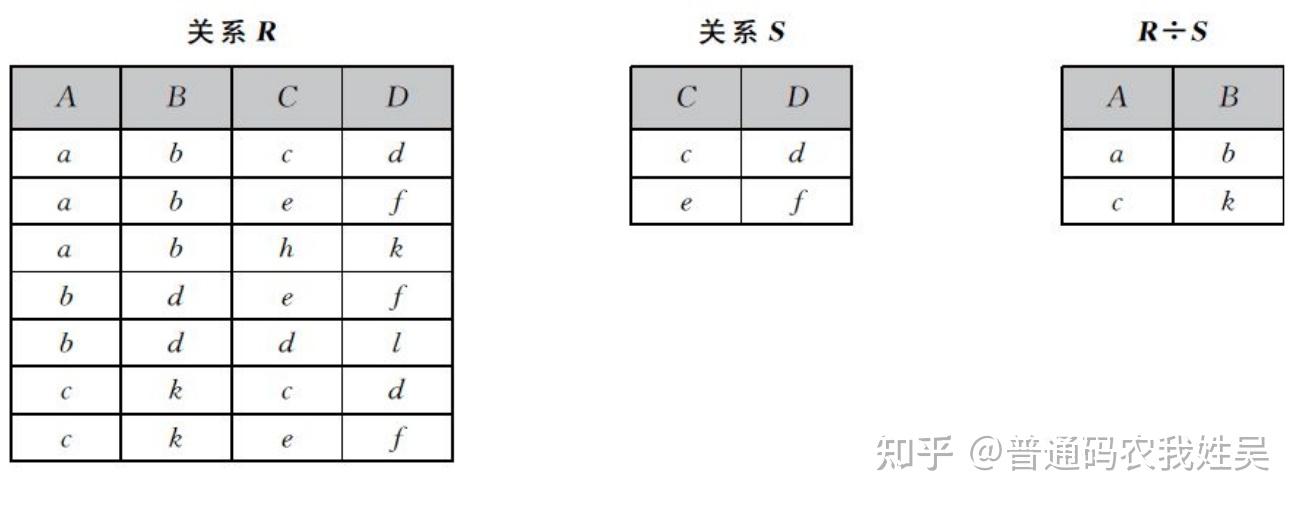

4. 除运算 (Division)

除运算(Division)在关系代数中是一种稍微复杂一点的运算,它用于处理如“找到所有…”这类的查询。除运算找到所有在一个关系中的元组,它们与另一个关系中所有元组相关联。

定义

除运算是一种同时考虑行和列的运算。给定两个关系 R(X, Y) 和 S(Y, Z),其中 X、Y、Z 为属性组,除运算的结果是一个新关系,该关系包含了 R 中那些与 S 中 Y 属性上所有值都有关联的 X 属性上的值。

数学表示

给定 R(X, Y) 和 S(Y, Z),除运算定义为:

其中 是 R 中 X 值为 的象集,即 R 中所有 X 属性值为 的元组在 Y 上的值的集合。

示例解释

我们有关系 R(AB, CD) 和 S(CD),并且我们想找到所有与 S 中所有 CD 值都有关联的 AB 值。

- 关系 S 在 CD 上的投影是所有可能的 CD 组合,即 {(c, d), (e, f)}。

- 关系 R 中 AB 值为 (a, b) 的像集是 {(c, d), (e ,f), (h, k)},它包含了 S 的所有 CD 值,因此 (a, b) 出现在结果中。

- 关系 R 中 AB 值为 (c, k) 的像集也包含了 S 的所有 CD 值,所以 (c, k) 也出现在结果中。

因此,R/S 的结果是关系中包含 (a, b) 和 (c, k) 的新关系。

注意

- 除运算通常用于处理查询,这些查询需要找到“对于所有…”这类的情况。

- SQL 没有直接支持除运算,但可以使用组合查询来实现相同的效果。

3.4 E-R 图转换为关系模式

3.4.1 实体转换

- 强实体转换方法

- 弱实体转换方法:弱实体对应的关系模式属性由弱实体本身的描述属性加上所依赖的强实体的主键属性构成,关系主键由所依赖的强实体主键和弱实体的部分码组成

- 复合属性及多值属性处理:

- 对于复合属性,应为每个子属性创建一个单独的属性,而不是为复合属性自身创建一个单独的属性

- 对于多值属性,应该在 E-R 图建模时转化为弱实体,然后再将弱实体转换为关系模式

3.4.2 联系转换

- 二元联系转换规则

- 多元联系转换规则:3个或三个以上的实体间的一个多元联系在转换为一个关系模式时,与该多元联系相连的各实体的主键及联系本身的属性均转换为称为关系的属性,转换后所得到的关系的主键为各实体主键的组合

- 多值联系转换规则:对于多值联系,在 E-R 建模时应该设计为弱实体,再转换为关系

3.4.3 关系模式整理

第四章 数据定义与操纵

4.1 SQL 操纵

4.1.1 SQL 的发展及标准

- SQL: 结构化查询语言(Structured Query Language)

4.1.2 SQL 的内容及特点

SQL 具有数据查询(Query)、数据定义(Definition)、数据操纵(Manipulation)和数据控制(Control) 4 种功能

- 数据定义语言(Data Definition Language, DDL): CREATE, DROP, ALTER

- 数据操纵语言(Data Manipulation Language, DML): INSERT, UPDATE, DELETE

- 数据查询语言(Data Query Language, DQL): SELECT

- 数据控制语言(Data Control Language, DCL): GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK

书写规则:

- SQL 语句要以分号 “;” 结尾

- SQL 语句不分大小写(数据本身除外)

- SQL 语句中使用空格进行风格

- 常数书写方式是固定的:使用单引号 “ ’ ” 括起来

4.2 数据库

4.2.1 数据库的组成

- 逻辑组成:基表、索引、视图、用户、约束

- 物理组成:数据文件、日志文件

4.2.2 数据库的创建

-

登录本机数据库服务器

Terminal window mysql -u root -p [-D db_name] -

创建数据库:

CREATE DATABASE|SCHEMA db_name[[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name][[DEFAULT] COLLATE collation_name];其中:

- SCHEMA 与 DATABASE 都指代数据库

[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name用于为数据库设置默认字符集[DEFAULT] COLLATE collation_name用于为数据库的默认字符集设置默认校对规则

4.2.3 数据库的修改

语法:

ALTER DATABASE|SCHEMA db_name[[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name][[DEFAULT] COLLATE collation_name];eg:

ALTER DATABASE|SCHEMA teachDEFAULT CHARACTER SET gbkDEFAULT COLLATE gbk_chinese_ci;4.2.4 数据库的删除

语法:

DROP DATABASE db_name[, ...n];4.3 数据表

4.3.1 常用数据类型

| 数据类型 | 描述 |

|---|---|

| CHARACTER(n) | 字符/字符串。固定长度 n。 |

| VARCHAR(n) 或CHARACTER VARYING(n) | 字符/字符串。可变长度。最大长度 n。 |

| BINARY(n) | 二进制串。固定长度 n。 |

| BOOLEAN | 存储 TRUE 或 FALSE 值 |

| VARBINARY(n) 或BINARY VARYING(n) | 二进制串。可变长度。最大长度 n。 |

| INTEGER(p) | 整数值(没有小数点)。精度 p。 |

| SMALLINT | 整数值(没有小数点)。精度 5。 |

| INTEGER | 整数值(没有小数点)。精度 10。 |

| BIGINT | 整数值(没有小数点)。精度 19。 |

| DECIMAL(p,s) | 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。例如:decimal(5,2) 是一个小数点前有 3 位数,小数点后有 2 位数的数字。 |

| NUMERIC(p,s) | 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。(与 DECIMAL 相同) |

| FLOAT(p) | 近似数值,尾数精度 p。一个采用以 10 为基数的指数计数法的浮点数。该类型的 size 参数由一个指定最小精度的单一数字组成。 |

| REAL | 近似数值,尾数精度 7。 |

| FLOAT | 近似数值,尾数精度 16。 |

| DOUBLE PRECISION | 近似数值,尾数精度 16。 |

| DATE | 存储年、月、日的值。 |

| TIME | 存储小时、分、秒的值。 |

| TIMESTAMP | 存储年、月、日、小时、分、秒的值。 |

| INTERVAL | 由一些整数字段组成,代表一段时间,取决于区间的类型。 |

| ARRAY | 元素的固定长度的有序集合 |

| MULTISET | 元素的可变长度的无序集合 |

| XML | 存储 XML 数据 |

4.3.2 数据表的创建

-

选择操作数据库

USE db_name; -

创建数据表

CREATE TABLE table_name (column1 data_type constraint,column2 data_type constraint,...);

4.3.3 数据表的修改

-

ADD 用于增加新列和完整性约束

ALTER TABLE table_nameADD column_name data_type; -

MODIFY 用于修改字段列的类型

ALTER TABLE table_nameMODIFY COLUMN column_name datatype;限制:

- 不能将含有空值的列设置为 NOT NULL 约束

- 若列中已有数据,则不能减少该列的宽度,也不能改变其数据类型

-

RENAME 用于重命名字段列

ALTER TABLE current_table_name RENAME new_column_name; -

DROP 用于删除列或约束

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

4.3.4 数据表的删除

DROP TABLE table_name;4.4 完整性约束

4.4.1 NULL/NOT NULL 约束

CREATE TABLE Persons(Id_P int NOT NULL,LastName varchar(255) NOT NULL,FirstName varchar(255),Address varchar(255),City varchar(255));4.4.2 主键约束

CREATE TABLE Persons(Id_P int PRIMARY KEY,LastName varchar(255) NOT NULL,FirstName varchar(255),Address varchar(255),City varchar(255),);CREATE TABLE Persons(Id_P int NOT NULL,LastName varchar(255) NOT NULL,FirstName varchar(255),Address varchar(255),City varchar(255),CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (Id_P,LastName));SQL PRIMARY KEY Constraint on ALTER TABLE

ALTER TABLE PersonsADD CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (Id_P,LastName);4.4.3 唯一性约束

CREATE TABLE Persons(Id_P int NOT NULL UNIQUE,LastName varchar(255) NOT NULL,FirstName varchar(255),Address varchar(255),City varchar(255),);注意:

- 区别与 PRIMARY KEY,UNIQUE 约束项可以为 NULL,并可以在表中定义多个 UNIQUE 约束

- 不能同时使用 PRIMARY KEY 和 UNIQUE 约束

4.4.4 外键约束

一个表中的 FOREIGN KEY 指向另一个表中的 PRIMARY KEY

CREATE TABLE Orders(Id_O int NOT NULL PRIMARY KEY,OrderNo int NOT NULL,Id_P int,FOREIGN KEY (Id_P) REFERENCES Persons(Id_P));4.4.5 CHECK 约束

CHECK 约束用于限制列中的值的范围。

CREATE TABLE Persons(Id_P int NOT NULL,LastName varchar(255) NOT NULL,FirstName varchar(255),Address varchar(255),City varchar(255),CHECK (Id_P>0));4.5 数据操纵

4.5.1 INSERT 语句

INSERT INTO 语句用于向表格中插入新的行。

语法:

INSERT INTO table_name [(列1, 列2,...)] VALUES (值1, 值2,....);插入新的行:

INSERT INTO Persons VALUES ('Gates', 'Bill', 'Xuanwumen 10', 'Beijing');在指定的列中插入数据:

INSERT INTO Persons (LastName, Address) VALUES ('Wilson', 'Champs-Elysees');4.5.2 UPDATE 语句

Update 语句用于修改表中的数据。

语法:

UPDATE 表名称 SET 列名称 = 新值 WHERE 列名称 = 某值;更新某一行的多个属性:

UPDATE PersonSET Address = 'Zhongshan 23', City = 'Nanjing'WHERE LastName = 'Wilson';4.5.3 DELETE 语句

DELETE 语句用于删除表中的行。

语法:

DELETE FROM 表名称 WHERE 列名称 = 值;删除所有行:

DELETE FROM table_name;4.5.4 数据操纵与约束

-

ON UPDATE 和 ON DELETE

ON UPDATE 和 ON DELETE 是两个常见的外键约束参数,它们的作用是定义外键关联中当出现更新或删除操作时,希望数据库对外键关联表作何种反应。

- ON UPDATE: 当与主表相关的数据发生更新时,子表更新时所使用的操作方式。

- ON DELETE: 当与主表相关的数据主动删除或被动删除时,子表更新操作所使用的操作方式

ON UPDATE 和 ON DELETE 的选项有以下几个:

- CASCADE: 级联,当主表中的数据更新或删除时,外键所关联的表的数据也会被更新或删除。具体而言,删除或更新主表数据的操作会自动删除或更新子表数据。但这种操作方式要谨慎,因为容易造成误删误改子表数据的情况。

- SET NULL: 当主表中的数据更新或删除时,将外键值设为 NULL。这种操作方式较为安全,但会导致外键被设置为 NULL,默认的 NULL 值需要我们进行额外的处理。

- NO ACTION: 这是默认的操作方式,当主表中的行更新或被删除时,不对从表的外键做任何处理。

- RESTRICT: RESTRICT 经常也被称为“强制”,它会限制对父表和子表上的行进行更新和删除操作,在这里使用它等同于没有定义任何删除或更新行为。

实例:

CREATE TABLE Parent (id INT NOT NULL PRIMARY KEY,name VARCHAR(50)) ENGINE=INNODB;CREATE TABLE Child (id INT NOT NULL PRIMARY KEY,parent_id INT,FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES Parent(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE) ENGINE=INNODB;

第五章 数据查询

5.1 单表查询

5.1.1 SELECT 语句基本结构

SELECT [ ALL | DISTINCT ] select_expr [, ...][ FROM from_item [, ...] ][ WHERE condition ][ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ][ HAVING condition][ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ][ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ][ ORDER BY {column_name | expr | position} [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]][ LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]5.1.2 无条件查询

SELECT * FROM Persons;SELECT LastName,FirstName FROM Persons;关键词 DISTINCT 用于返回唯一不同的值。

SELECT DISTINCT Company FROM Orders;指定列/表别名:

SELECT LastName AS 性, FirstName AS 名 FROM Persons;SELECT LastName,FirstName FROM Persons AS P;使用表达式:

SELECT CONCAT(LastName, FirstName) AS 姓名 FROM Persons;5.1.3 查询中函数

常用的聚合运算函数有:

- ARBITRARY:随机返回一组数据中的任意一个值

- AVG:该函数用于计算平均值

- COUNT:该函数用于计算记录数

- MAX:该函数用于计算最大值

- MIN:该函数用于计算最小值

- SUM:该函数用于计算汇总值

- GROUP_CONCAT:该函数用于将GROUP BY返回结果中属于同一个分组的值连接起来,返回一个字符串结果

- STD或STDDEV:返回数值的样本标准差

- STDDEV_POP:返回数值的总体标准差

- STDDEV_SAMP:返回一组数值(整数、小数或浮点)的样本标准差。

- VAR_POP(标准SQL函数):返回一组数值(整数、小数或浮点)的总体方差

- VAR_SAMP:返回一组数值(整数、小数或浮点)的样本方差

- current_date: 返回系统时间

- EXTRACT(year | month | day | hour | minute | second FROM DATE):从日期中提取指定元素

- COALESCE(field, data1, data2, …):用参数中第一个非 NULL 值替换字段中的 NULL 值

一些有用的特性:

- COUNT(*)(针对全表)将返回表格中所有存在的行的总数包括值为NULL的行

- COUNT(列名)(针对某一列)将返回表格中某一列除去NULL以外的所有行的总数

- COUNT(DISTINCT 列名),得到的结果将是除去值为NULL和重复数据后的结果。如COUNT(DISTINCT order_status) 计算不重复且不为NULL的订单状态有多少个

- SUM 空行为NULL,SUM(NULL) 为NULL,SUM(0) 为0

- COUNT 空行为0,COUNT(NULL) 为0,COUNT(0) 为0

- 有GROUP BY时,空结果被分为0个分组,求COUNT输出空

- 无GROUP BY时,空结果在默认分组,求COUNT输出0

5.1.4 排序及部分选取

ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。

语法:

SELECT column1, column2, ...FROM table_nameORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;实例:

SELECT * FROM WebsitesORDER BY country, alexa DESC;LIMIT 子句用于限制结果集中的行数,LIMIT 子句可以和 ORDER BY 子句一起使用,对结果集排序后取前多少个,也就是TOP N;还可以指定 offset 来跳过结果集前面的行用于查询结果分页;对于分布式系统来说,如果没有和 ORDER BY 子句配合使用,多次执行返回的数据将会是不同的;LIMIT ALL与省略LIMIT子句相同

用法举例:

- 不限制行数:

SELECT * FROM orders LIMIT ALL - 单独使用:

SELECT * FROM orders LIMIT 5 - 和ORDER BY配合使用:

SELECT * FROM orders ORDER BY id DESC LIMIT 5 - 指定offeset跳过行(等同于下方语句):

SELECT * FROM orders LIMIT 100, 5 - 使用OFFSET子句跳过行:

SELECT * FROM orders OFFSET 100 LIMIT 5

5.1.5 条件查询

如需有条件地从表中选取数据,可将 WHERE 子句添加到 SELECT 语句。

语法:

SELECT column1, column2, ...FROM table_nameWHERE condition;实例:

SELECT * FROM Websites WHERE (country='CN' AND country="US");SELECT * FROM Persons WHERE sal between 1500 and 3000;SELECT * from emp where sal in (5000, 3000, 1500);5.1.6 模糊查询

LIKE 操作符用于在 WHERE 子句中搜索列中的指定模式。

语法:

SELECT column_name(s)FROM table_nameWHERE column_name LIKE pattern在此语法中,LIKE 运算符测试 expression 是否与 pattern 匹配。

SQL 提供了以下通配符来构建模式:

- % 百分号通配符匹配零个、一个或多个字符。

- _ 下划线通配符匹配单个字符。

- 表示某个范围内的字符

- [^] 表示不在某一范围内的字符

实例:

SELECT * FROM PersonsWHERE City LIKE 'N%';5.1.7 空值查询

语法:

WHERE column_name IS [NOT] NULL;5.2 聚合及分组查询

| 函数 | 描述 |

|---|---|

| AVG(column) | 返回某列的平均值 |

| COUNT(column) | 返回某列的行数(不包括NULL值) |

| COUNT(*) | 返回被选行数 |

| COUNT(DISTINCT column) | 返回相异结果的数目 |

| FIRST(column) | 返回在指定的域中第一个记录的值(SQLServer2000 不支持) |

| LAST(column) | 返回在指定的域中最后一个记录的值(SQLServer2000 不支持) |

| MAX(column) | 返回某列的最高值 |

| MIN(column) | 返回某列的最低值 |

| SUM(column) | 返回某列的总和 |

5.2.1 无分组聚合查询

SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders FROM Orders;5.2.2 分组聚合查询

GROUP BY 子句用于指定根据某列或某几列对查询结果进行分组,通常是为了分组后对数据做聚合(Aggregation)运算;用法举例:

- 按单个字段分组计算总数:

SELECT name, COUNT(*) FROM orders GROUP BY name - 按多个字段分组计算平均数:

SELECT name, city, AVG(age) FROM users GROUP BY name, city; - GROUP BY子句中使用序号来引用所需列:

SELECT name, city, AVG(age) FROM users GROUP BY 1, 2;

5.2.3 HAVING 筛选

HAVING 子句用于指定过滤分组行(GROUP BY 后的行)条件;WHERE 子句会在应用 GROUP BY 之前就过滤掉数据行,而 HAVING 子句则过滤 GROUP BY 创建的分组行,因此其条件表达式中的列必须是 GROUP BY 子句中出现的分组列、处理分组列的函数、处理其他列的聚合函数。用法如下:

- 分组列:

... GROUP BY name HAVING ( name = "peter" ) - 处理分组列的函数:

... GROUP BY name HAVING ( UPPER(name) = "PETER" ) - 处理其他列的聚合函数:

... GROUP BY name HAVING ( name = "peter" or AVG(age) > 20 ) - 没有GOURP BY时全局聚合函数:

... HAVING ( AVG(age) > 20 )

5.2.4 WHERE 与 HAVING

5.2.5 聚合查询常见错误

- 不能在 WHERE 子句中使用聚合函数:聚合函数只能出现在 SELECT 子句和 HAVING 语句中

5.3 多表连接查询

FROM 子句用于指定从哪些表中检索数据;如指定多个表则说明使用了连接 Join(联合查询也是Join),支持的书写方式有:

- 指定表名、视图名、临时表名

SELECT ... FROM t1、SELECT ... FROM v1、SELECT ... FROM with1 - 指定表别名

SELECT ... FROM table2 as t2 - 多表联合查询

SELECT ... FROM t1, t2, t3 - 括号包含的子查询

SELECT ... FROM (SELECT ... FROM ...) - 多表连接查询,JOIN指定连接的左右表,ON指定连接字段

SELECT ... FROM t1 JOIN t2 ON t1.id1 = t2.id2 - 指定内联表

SELECT * FROM (VALUES 13, 42)

对于JOIN 连接查询,更详细的语法格式如下:

table_name join_type table_name [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ]

join_type 有以下几种具体的连接方式:

- [ INNER ] JOIN:内连接,也叫等值连接,只返回两个表中联结字段相等的行

- LEFT [ OUTER ] JOIN:左(外)连接,返回包括左表中的所有记录和右表中联结字段相等的记录

- RIGHT [ OUTER ] JOIN:右(外)连接,返回包括右表中的所有记录和左表中联结字段相等的记录

- FULL [ OUTER ] JOIN:全(外)连接,返回包括左表和右表中的所有记录

- CROSS JOIN:交叉连接,返回两个表的笛卡尔积,返回结果的行数等于两个表行数的乘积

5.3.1 交叉查询

如果在连接两个表时未指定连接条件,则数据库系统会将第一个表的每一行与第二个表的每一行合并。这种连接称为交叉连接或笛卡尔乘积。下面的维恩图说明了交叉联接的工作方式。

交叉联接中的行数是每个表中的行数的乘积。这是交叉连接操作的简单示例。

SELECT t1.emp_id, t1.emp_name, t1.hire_date, t2.dept_nameFROM employees AS t1 CROSS JOIN departments AS t2;其中定义了以下表:

表: employees

+--------+--------------+------------+---------+| emp_id | emp_name | hire_date | dept_id |+--------+--------------+------------+---------+| 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | 4 || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | 1 || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | 5 || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | 3 || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | NULL |+--------+--------------+------------+---------+表: departments

+---------+------------------+| dept_id | dept_name |+---------+------------------+| 1 | Administration || 2 | Customer Service || 3 | Finance || 4 | Human Resources || 5 | Sales |+---------+------------------+执行完上述命令后,您将得到如下结果集:

+--------+--------------+------------+------------------+| emp_id | emp_name | hire_date | dept_name |+--------+--------------+------------+------------------+| 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Administration || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Administration || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Administration || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Administration || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Administration || 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Customer Service || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Customer Service || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Customer Service || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Customer Service || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Customer Service || 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Finance || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Finance || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Finance || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Finance || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Finance || 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Human Resources || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Human Resources || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Human Resources || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Human Resources || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Human Resources || 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Sales || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Sales || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Sales || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Sales || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | Sales |+--------+--------------+------------+------------------+5.3.2 内连接查询

在表中存在至少一个匹配时,INNER JOIN 关键字返回行。

语法:

SELECT table_name1.column_nameFROM table_name1[INNER] JOIN table_name2ON table_name1.column_name=table_name2.column_name | condiction实例:

SELECT t1.emp_id, t1.emp_name, t1.hire_date, t2.dept_nameFROM employees AS t1INNER JOIN departments AS t2ON t1.dept_id = t2.dept_idORDER BY emp_id;结果:

+--------+--------------+------------+-----------------+| emp_id | emp_name | hire_date | dept_name |+--------+--------------+------------+-----------------+| 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Human Resources || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Administration || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Sales || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Finance |+--------+--------------+------------+-----------------+5.3.3 外连接查询

在外连接中,参与连接的表有主从之分,以主表的数据去匹配从表中的数据列,并显示全部主表的数据行。符合连接条件的从表中的数据将直接返回到结果集中,对那些不符合连接条件的从表中的列,将被填上 NULL 后,再返回到结果集中。

外连接分为左外连接(LEFT JOIN)和右外连接(RIGHT JOIN)。以主表所在的方向区分,主表在左边,则称为左外连接,右外连接同理。左右两表都是主表也都是从表,称为全外连接(FULL JOIN)

LEFT JOIN

LEFT JOIN 关键字会从左表 (table_name1) 那里返回所有的行,即使在右表 (table_name2) 中没有匹配的行。

语法:

SELECT table_name1.column_nameFROM table_name1LEFT JOIN table_name2ON table_name1.column_name=table_name2.column_name实例:

SELECT t1.emp_id, t1.emp_name, t1.hire_date, t2.dept_nameFROM employees AS t1LEFT JOIN departments AS t2ON t1.dept_id = t2.dept_idORDER BY emp_id;结果:

+--------+--------------+------------+-----------------+| emp_id | emp_name | hire_date | dept_name |+--------+--------------+------------+-----------------+| 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Human Resources || 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Administration || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Sales || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Finance || 5 | Martin Blank | 2008-06-24 | NULL | <-- 与内连接不同的部分+--------+--------------+------------+-----------------+RIGHT JOIN

与左外连接同理,执行以下示例:

SELECT t1.emp_id, t1.emp_name, t1.hire_date, t2.dept_nameFROM employees AS t1RIGHT JOIN departments AS t2ON t1.dept_id = t2.dept_idORDER BY dept_name;结果:

+--------+--------------+------------+------------------+| emp_id | emp_name | hire_date | dept_name |+--------+--------------+------------+------------------+| 2 | Tony Montana | 2002-07-15 | Administration || NULL | NULL | NULL | Customer Service || 4 | Rick Deckard | 2007-01-03 | Finance || 1 | Ethan Hunt | 2001-05-01 | Human Resources || 3 | Sarah Connor | 2005-10-18 | Sales |+--------+--------------+------------+------------------+5.3.4 自连接查询

自连接是一种比较同一表内行的连接。自连接使用内连接、左连接或右连接将一个表连接到其自身。它使用表别名将同一个表在同一个查询中视为不同的表。

语法:

SELECT select_listFROM table1 t1INNER JOIN table1 t2ON t1.column1 = t2.column2;5.4 普通子查询

5.4.1 单值子查询

标量子查询是和外围查询不相关且只返回零行或一行一列的子查询,标量子查询产生多个行或多个列是错误的,如果没有产生行则返回值为NULL。标量子查询通常用于和外围查询的某个列做比较,支持 = > < >= <= <> != <=> 等比较运算符:

SELECT name FROM nationWHERE regionkey = (SELECT max(regionkey) FROM region)5.4.2 多值子查询

如果子查询的返回值不止一个,而是一个集合时,则不能直接使用比较运算符,可以在比较运算符和子查询之间插入谓词 ANY 或 ALL。ANY关键字必须跟在比较操作符后面,意思是“如果子查询返回的列中的任何值的比较结果为TRUE,则返回TRUE”,SOME 是ANY的别名 :

SELECT name FROM nation WHERE regionkey = ANY (SELECT regionkey FROM region); ## 子查询里 = ANY 和 IN 等价SELECT name FROM nation WHERE regionkey > SOME (SELECT regionkey FROM region);ALL关键字也必须跟在比较操作符后面,意思是“如果子查询返回的列中的所有值的比较结果都是TRUE,则返回TRUE。”例如:

SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 > ALL (SELECT s1 FROM t2);

## NOT IN 与 <> ALL 等价SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 <> ALL (SELECT s1 FROM t2);SELECT s1 FROM t1 WHERE s1 NOT IN (SELECT s1 FROM t2);5.4.3 子查询与内连接

-

单字段子查询与内连接

所谓单字段子查询就是子查询中 SELECT 子句只有一个字段的子查询

SELECT t1.tno, t1.tnameFROM teacher t1JOIN teacher t2ON t1.prof = t2.profWHERE t2.name = '王刚'; -

多字段子查询与内连接

多字段子查询就是子查询中 SELECT 子句有多个字段的子查询

SELECT DISTINCT tnoFROM tcWHERE (cno, tchour) IN (SELECT cn0, tchourFROM tcWHERE tno = (SELECT tnoFROM teacherWHERE tname='王刚'));

5.5 相关子查询

相关子查询是指那类子查询不能独立执行,只有引用父查询表中的某个属性值才能执行的查询。

可拆分成下面三个步骤:

- 外部查询拿到所有行

- 内部查询使用外部查询出来的每一行来执行自己逻辑

- 内部查询有结果返回则当前外部行被保留最终返回否则继续执行下一行

5.5.1 普通相关子查询

SELECT tname, salFROM teacher t1WHERE sal > (SELECT AVG(sal) FROM teacher t2 WHERE t2.dno = t1.dno);5.5.2 EXISTS 子查询

如果子查询返回任何行,EXISTS子查询为TRUE,NOT EXISTS子查询为FALSE

以下 SQL 语句返回”在城市商店表中有记录的所有商店类型”:

SELECT DISTINCT store_typeFROM storesWHERE EXISTS ( SELECT * FROM cities_stores WHERE cities_stores.store_type = stores.store_type);在子查询部分: 检查 cities_stores 表中是否存在与当前 stores 表行的 store_type 相匹配的记录

对于 stores 表的每一行,子查询都会执行一次,检查该商店类型是否在 cities_stores 表中存在。如果存在至少一条匹配记录,EXISTS 返回 TRUE,该商店类型就会被包含在最终结果中。

5.6 其他位置子查询

5.6.1 SELECT 中的子查询

在 SELECT 子句中的子查询一般是返回一个值用于表达式的计算。例如,查找每个员工所在的部门名称:

SELECT e.ename, e.deptno, (SELECT dname FROM dept d WHERE d.deptno = e.deptno) AS dnameFROM emp e;5.6.2 FROM 中的子查询

在FROM子句中使用子查询,可以将子查询的结果作为一个临时表来使用。例如,找出每个部门的平均薪资等级:

SELECT t.deptno, t.avgsal, s.gradeFROM (SELECT deptno, AVG(sal) AS avgsal FROM emp GROUP BY deptno) tJOIN salgrade s ON t.avgsal BETWEEN s.losal AND s.hisal;5.6.3 HAVING 中的子查询

统计每个部门的平均工资,并返回平均工资高于公司平均工资的部门数据:

SELECT department, AVG(salary)FROM employeesGROUP BY departmentHAVING AVG(salary) > (SELECT AVG(salary) FROM employees);5.7 DML 与子查询

5.7.1 INSERT 与子查询

INSERT INTO premium_customersSELECT * FROM customersWHERE cust_id IN ( SELECT DISTINCT cust_id FROM orders WHERE order_value > 5000);上面的语句将通过使用子查询返回的数据,将高级客户的记录插入名为 premium_customers 的表中。 这里的高级客户是已下订单价值超过5000美元的客户。

5.7.2 UPDATE 与子查询

UPDATE ordersSET order_value = order_value + 10WHERE cust_id IN ( SELECT cust_id FROM customers WHERE postal_code = 75016);通过将当前订单值增加10美元,上述语句将更新订单(orders)表中邮政编码为75016的地区的客户的订单值。

5.7.3 DELETE 与子查询

DELETE FROM ordersWHERE order_id IN ( SELECT order_id FROM order_details WHERE product_id = 5);上面示例中的SQL语句将从包含 product_id 为 5 的产品的订单表中删除这些订单。

5.8 集合查询

5.8.1 并集查询

UNION 操作符用于合并两个或多个 SELECT 语句的结果集。它可以从多个表中选择数据,并将结果集组合成一个结果集。使用 UNION 时,每个 SELECT 语句必须具有相同数量的列,且对应列的数据类型必须相似。

语法:

SELECT column1, column2, ...FROM table1UNIONSELECT column1, column2, ...FROM table2;下面的 SQL 语句从 “Websites” 和 “apps” 表中选取所有不同的country(只有不同的值):

SELECT countryFROM WebsitesUNIONSELECT countryFROM appsORDER BY country;5.8.2 交集查询

INTERSECT 运算 返回查询结果中相同的部分既他们的交集

查询同时选修了180101和180102号课程的学生学号、课程号和成绩:

(SELECT 学号, 课程号, 成绩FROM 学习WHERE 课程号='180101')INTERSECT(SELECT 学号, 课程号, 成绩FROM 学习WHERE 课程号='180102');INTERSECT 运算自动去除重复,如果想保留所有的重复,必须用 INTERSECT ALL 代替 INTERSECT,结果中出现的重复元组数等于两集合出现的重复元组数里较少的那个。

5.8.3 差集查询

EXCEPT 返回两个结果集的差(即从左查询中返回右查询没有找到的所有非重复值)。

查询选修了 180101 号课程的学生中没有选修 180102 号课程的学生学号、课程号和成绩。

(SELECT 学号, 课程号, 成绩FROM 学习WHERE 课程号='180101')EXCEPT(SELECT 学号, 课程号, 成绩FROM 学习WHERE 课程号='180102');EXCEPT 运算自动去除重复,如果想保留所有的重复,必须用 EXCEPT ALL 代替 EXCEPT,结果中出现的重复元组数等于两集合出现的重复元组数之差(前提是差是正值)。

5.9 保存查询结果

在 SQL 中,可以使用 CREATE TABLE … AS SELECT 语句从现有表中选择数据并创建新表。

实例:

CREATE TABLE new_table ASSELECT * FROM existing_table;选择特定列并创建新表:

CREATE TABLE new_table (column1, column2) ASSELECT column1, column2 FROM existing_table;使用条件过滤数据并创建新表:

CREATE TABLE filtered_table ASSELECT * FROM existing_table WHERE condition;5.10 CASE 表达式

CASE 函数是 SQL 中用于实现条件逻辑的强大工具。它允许根据不同的条件返回不同的结果,类似于编程语言中的 if-else 语句。

5.10.1 简单型 CASE 表达式

CASE column_name WHEN value1 THEN result1 WHEN value2 THEN result2 ELSE default_valueEND5.10.2 搜索型 CASE 表达式

CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ELSE default_valueEND实例:

SELECT id, name, ( CASE WHEN age > 18 THEN '成年人' WHEN age BETWEEN 6 AND 18 THEN '未成年人' ELSE '婴幼儿' END) AS age_groupFROM people;第六章 视图与索引

6.1 视图

6.1.1 视图概述

视图是虚表,是从一个或几个基本表(或视图)中导出的表,在数据库系统表中仅存放视图的定义,不存放视图对应的数据。视图的主要作用如下:

- 简化用户的操作

- 使用户能以多种角度看待同一数据库模式

- 提供一定程度的逻辑独立性

- 能够对数据库中的机密数据提供一定程度的安全保护

- 适当地利用视图可以更清晰地表达查询

- 视图可用于数据集成

6.1.2 创建视图

语法:

CREATE VIEW view_name ASSELECT column1, column2, ...FROM table_nameWHERE condition;6.1.3 使用视图

从用户地角度看,查询视图与查询基本表的方式是一样的。在查询视图时会将视图的定义子查询嵌入对视图的查询语句中进行执行,并获取数据

6.1.4 视图更新

在 SQL 中,你不能直接使用 UPDATE 语句来更新视图,因为视图是基于查询结果生成的虚拟表,而不是实际存储数据的表。

更新视图的实质是通过更新视图所基于的表中的数据,然后视图会反映这些变化。

MySQL支持使用INSERT、UPDATE和DELETE语句对视图中的数据进行插入、更新和删除操作。当视图中的数据发生变化时,数据表中的数据也会发生变化,反之亦然。

UPDATE table_nameSET column1 = value1, column2 = value2, ...WHERE condition;现在,我们希望向 “Current Product List” 视图添加 “Category” 列。我们将通过下列 SQL 更新视图:

举例来说,如果你有一个名为 high_salary_employees 的视图,显示工资高于 50000 的员工信息,而这个视图基于 employees 表的查询结果,你可以通过以下步骤来更新数据:

-- 步骤 1: 更新 employees 表中的数据UPDATE employeesSET salary = 60000WHERE employee_id = 1001;

-- 步骤 2: 查询更新后的高工资员工视图SELECT *FROM high_salary_employees;要使视图可更新,视图中的行和底层基本表中的行之间必须存在 一对一 的关系。另外当视图定义出现如下情况时,视图不支持更新操作:

- 在定义视图的时候指定了“ALGORITHM = TEMPTABLE”,视图将不支持 INSERT 和 DELETE 操作;

- 视图中不包含基表中所有被定义为非空又未指定默认值的列,视图将不支持 INSERT 操作;

- 在定义视图的 SELECT 语句中使用了 JOIN 联合查询 ,视图将不支持 INSERT 和 DELETE 操作;

- 在定义视图的 SELECT 语句后的字段列表中使用了 数学表达式 或 子查询 ,视图将不支持INSERT,也不支持 UPDATE 使用了数学表达式、子查询的字段值;

- 在定义视图的 SELECT 语句后的字段列表中使用 DISTINCT 、 聚合函数 、 GROUP BY 、 HAVING 、 UNION 等,视图将不支持 INSERT、UPDATE、DELETE;

- 在定义视图的 SELECT 语句中包含了子查询,而子查询中引用了FROM后面的表,视图将不支持 INSERT、UPDATE、DELETE;

- 视图定义基于一个不可更新视图 ;

- 常量视图。

6.1.5 修改视图

您可以使用下面的语法来更新视图:

CREATE OR REPLACE VIEW view_name ASSELECT column_name(s)FROM table_nameWHERE conditionALTER VIEW view_name ASSELECT column_name(s)FROM table_nameWHERE condition;6.1.6 删除视图

删除视图只是删除视图的定义,并不会删除基表的数据。

DROP VIEW IF EXISTS 视图名称;DROP VIEW IF EXISTS 视图名称1, 视图名称2, 视图名称3, ...;6.2 索引

6.2.1 文件中记录组织

数据库中在物理中主要由数据文件和事务日志文件组成,其中数据文件中存放的是数据表中的记录。

文件中组织记录的方法:

-

堆文件组织

一条记录可以放在文件中的任何地方,只要那个地方有空间存放该记录。文件中的记录是没有顺序的,是基本按照添加顺序自由堆积起来的

-

顺序文件组织

顺序文件是为了高效地按某个搜索码值(是一个属性或属性集合)的顺序有序处理记录而设计的。为了高效的按搜索码值的顺序获取记录,通常通过指针将操作系统文件块(存放文件记录的硬盘块)逻辑上有序地链接起来

-

多表聚集文件组织

多表聚集文件组织是一种在每一块中存储两个或者更多个关系的相关记录的文件结构。这样的文件组织允许我们使用一次块的读操作来读取满足连接条件的记录。

对于多表聚簇,加速了对特定表连接的处理,但会导致其它类型的查询变慢。

-

B+ 树文件组织

B+树是一种多路平衡查找树,广泛应用于数据库和文件系统中,MySQL的InnoDB存储引擎主要使用B+树作为索引的数据结构。相比其他数据结构(如B树、红黑树),B+树在数据库场景下有显著优势,尤其适合范围查询和高效的磁盘I/O操作。

B+树的物理存储

为了理解B+树的物理存储,我们需要结合MySQL的InnoDB存储引擎,分析其在磁盘和内存中的组织方式。

InnoDB的页面(Page)与Buffer Pool

InnoDB将数据和索引存储在页面(Page)中,默认页面大小为16KB。页面是InnoDB管理存储的基本单位,可以存储:

- 表数据(数据页)

- 索引数据(索引页)

- 元数据或其他信息

这些页面存储在磁盘上,但查询时会加载到内存中的Buffer Pool(缓冲池)中,以减少磁盘I/O。B+树的每个节点对应一个页面,无论是根节点、中间节点还是叶子节点。

关键点:

- B+树的节点不是抽象的概念,而是物理上存储在磁盘的页面。

- Buffer Pool是内存中的缓存,存储最近访问的页面,B+树的操作(如查找、插入)会在Buffer Pool中进行,必要时再与磁盘同步。

2.2 节点的物理存储内容

B+树的每个节点是一个页面,页面内部存储的内容根据节点类型不同而异:

根节点/中间节点

存储内容:

- 键(Keys) :索引列的值(例如,主键或索引字段)。

- 指针(Pointers) :指向子节点的页面地址(逻辑上是子节点的物理位置)。

- 元数据:页面的一些控制信息,如页面类型、键数量等。

特点:

- 不存储实际数据,只存储键和指针。

- 一个页面可以存储数百到数千个键(取决于键的大小和页面大小)。

- 键是按顺序排列的,便于二分查找。

叶子节点

存储内容:

- 键(Keys) :索引列的值。

- 数据(Data) :

- 对于聚簇索引(如主键索引),叶子节点直接存储整行数据。

- 对于辅助索引(非主键索引),叶子节点存储索引列值和主键值(需通过主键回表查询完整数据)。

- 指针:指向前后叶子节点的指针(形成双向链表)。

- 元数据:页面控制信息。

特点:

- 叶子节点存储实际数据或数据引用。

- 所有叶子节点通过指针连接成双向链表,支持范围查询。

形象化描述:

想象一本书:

- 书的目录类似根节点和中间节点,目录页只记录章节标题(键)和页面编号(指针)。

- 书的正文页类似叶子节点,存储实际内容(数据)。

- 每页的大小固定(16KB),目录页能列出很多章节,内容页能存很多文字。

- 正文页之间有“上一页”“下一页”的链接(双向链表),方便连续阅读。

子节点的结构(形象化)

每个子节点(页面)的内部结构可以看作一个有序数组 + 指针的组合:

- 中间节点:像一个“路标”,存储一组键(如

[10, 20, 30])和指向子节点的指针(如[Page1, Page2, Page3, Page4])。键用于判断查询路径,例如值15会走Page2。 - 叶子节点:像一个“数据盒”,存储一组键值对(如

[(1, Row1), (2, Row2), (3, Row3)])和指向相邻叶子节点的指针。

物理结构示意图(以页面为单位):

[页面头部 | 键1 | 指针1 | 键2 | 指针2 | ... | 键N | 指针N | 页面尾部]- 页面头部:存储元数据,如键数量、页面类型。

- 键和指针:按顺序排列,键用于查找,指针用于导航。

- 页面尾部:可能包含校验信息或空闲空间。

形象比喻:

- 每个页面像一个“抽屉”,抽屉里有多个“格子”,格子里放着键和指针(或数据)。

- 中间节点的抽屉装的是“索引卡”,记录键和下一级抽屉的地址。

- 叶子节点的抽屉装的是“数据卡”,记录实际数据。

-

散列文件组织

在散列的描述中,用散列桶来表示可以存储一条或多条记录的一个存储单位,通常一个桶就是一个硬盘块。通过散列函数计算搜索码的值,并根据该散列值来决定包含该搜索码值来决定包含该搜索码值的记录应该存储在哪个桶中

6.2.2 索引概述

-

索引的概念

MySQL 索引是一种数据结构,用于加快数据库查询的速度和性能。

MySQL 索引的建立对于 MySQL 的高效运行是很重要的,索引可以大大提高 MySQL 的检索速度。

MySQL 索引类似于书籍的索引,通过存储指向数据行的指针,可以快速定位和访问表中的特定数据。

打个比方,如果合理的设计且使用索引的 MySQL 是一辆兰博基尼的话,那么没有设计和使用索引的 MySQL 就是一个人力三轮车。

拿汉语字典的目录页(索引)打比方,我们可以按拼音、笔画、偏旁部首等排序的目录(索引)快速查找到需要的字。

索引分单列索引和组合索引:

- 单列索引,即一个索引只包含单个列,一个表可以有多个单列索引。

- 组合索引,即一个索引包含多个列。

创建索引时,你需要确保该索引是应用在 SQL 查询语句的条件(一般作为 WHERE 子句的条件)。

实际上,索引也是一张表,该表保存了主键与索引字段,并指向实体表的记录。

索引虽然能够提高查询性能,但也需要注意以下几点:

- 索引需要占用额外的存储空间。

- 对表进行插入、更新和删除操作时,索引需要维护,可能会影响性能。

- 过多或不合理的索引可能会导致性能下降,因此需要谨慎选择和规划索引。

-

索引数据存储与组织

逻辑上索引数据虽然与数据表数据分开存储,但是也需要存储在数据库文件中。从索引数据的存储结构上看,数据库的索引一般是按照 B+ 树结构来组织存储的,但也有 Hash 索引等其他类型。

6.2.3 索引的类型

-

聚集索引和非聚集索引

聚集索引(Clustered Index)

聚集索引决定了表中数据的物理存储顺序。在聚集索引中,数据行的物理顺序与索引键值的逻辑顺序是一致的。这意味着,聚集索引的叶节点直接存储了数据行本身。由于这种存储方式,一个表只能有一个聚集索引,因为数据不能同时按照两个不同的顺序进行物理存储。在SQL Server中,默认情况下主键会被创建为聚集索引,而在MySQL中,主键本身就是聚集索引。

非聚集索引(Non-Clustered Index)

与聚集索引不同,非聚集索引中数据行的物理存储顺序与索引键值的逻辑顺序不一致。非聚集索引的叶节点包含索引键值和指向数据行的指针,而不是数据行本身。这意味着,使用非聚集索引进行查询时,可能需要进行两次查找:首先在索引中查找到键值,然后通过指针查找到数据行。一个表可以有多个非聚集索引,因为它们不影响数据的物理存储顺序。

-

单列索引与复合索引

索引字段仅包括一个字段的索引为单列索引,索引字段包括多个字段的索引为复合索引。复合字段中各个字段的排列顺序不同,产生的索引也不同,字段排列顺序影响索引的效果,因此设计复合索引时要特别注意各字段的顺序。

-

唯一索引

唯一索引确保表中索引列的任意两行没有相同的值(不允许重复值)。创建 PRIMARY KEY 或 UNIQUE 约束时会为指定列自动创建唯一索引

-

全文索引

全文索引(Full-Text Search)是一种用于在大量文本数据中进行高效搜索的技术。它通过基于相似度的查询,而不是精确数值比较,来查找文本中的相关信息。相比于使用 LIKE + % 的模糊匹配,全文索引在处理大量数据时速度更快。

-

函数索引

函数索引是对表中的列执行表达式计算后的结构进行索引,而不是对列或列前缀值。使用函数索引可以对未直接存储在表中的数据进行索引。

6.2.4 索引的创建

使用 CREATE INDEX 语句可以创建普通索引。

语法:

CREATE INDEX index_nameON table_name (column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC], ...);以下实例假设我们有一个名为 students 的表,包含 id、name 和 age 列,我们将在 name 列上创建一个普通索引。

CREATE INDEX idx_name ON students (name);6.2.5 索引的使用

在创建索引时一般遵循以下原则:

- 经常用于查询且更新较少的表才适合创建索引

- 数据量越大的表,越适合创建索引

- 每次查询的数据比例越少,越适合创建索引

- 在取值重复率大的字段上不要创建默认的 B 树索引

- 要为经常需要排序、分组和连接查询字段建立索引

在 MySQL 可以使用 EXPLAIN + SELECT 监控索引使用情况,SELECT 不会真正执行

执行后,数据库将返回一个表格,显示查询的执行计划,包括以下关键列:

- id: 查询中每个子查询或表的执行顺序标识符。id 值越大,优先级越高。

- select_type: 查询类型,描述查询中每个 SELECT 子句的性质。常见值包括 SIMPLE(简单查询)、PRIMARY(主查询)、SUBQUERY(子查询)等。

- table: 查询中涉及的表名。

- type: 访问类型,表示查询的执行方式,通常是性能的关键指标。类型从最优到最差依次为system、const、eq_ref、ref、range、index、ALL。

- key: 使用的索引,如果没有使用索引,则为 NULL。

- rows: 预估扫描的行数,越小越好,表示查询性能越高。

6.2.6 索引的删除

语法:

DROP INDEX index_name ON table_name;第七章 关系规范化

7.1 不规范关系存在的问题

- 数据冗余度大

- 插入/删除/更新异常

7.2 函数依赖

7.2.1 函数依赖的概念

定义:设 是属性集合 上的一个关系模式,X, Y 是 U 上的两个子集,若对 的任意一个可能的关系 r ,r 中不可能有两个元组满足在 X 中的属性值相等而在 Y 中的属性值不等,则称 “ X 函数决定 Y ” 或 “ Y函数依赖于X ” ,记作

白话:在一个关系 R 中,属性(组) Y 的值是由属性(组) X 的值所决定的 。又可以说,在关系 R 中,若两个元组的 X 属性值相同,那么这两个元组的 Y 属性值也相同。

对于函数依赖,需要做以下说明:

-

函数依赖针对结构上约束,而非个别实例数据

-

函数依赖与具体业务应用有关

-

函数依赖关系的存在与时间无关

-

平凡的函数依赖与非平凡的函数依赖

函数依赖 分为 非平凡函数依赖 和 平凡函数依赖。 非平凡函数依赖:对 ,但 ,则称 为非平凡的函数依赖。也就是说 X 决定 Y,但是 Y 不在 X 中,这种叫做非平凡函数依赖。否则就是平凡函数依赖。

7.2.2 函数依赖的分类

-

完全函数依赖和部分函数依赖

定义:在关系 中, 若 ,且对于 X 的任何真子集 X‘ 都有 ,则称 Y 完全函数依赖于 X,记为: 。否则称 Y函数部分依赖于 X,记为 。

白话:完全函数依赖就是说 属性组 X 的所有属性一起(即完全)才能决定属性 Y,去掉任何一个属性都不行。相反的,部分函数依赖就是说 属性组 X 中的 部分属性就可以决定 Y ,用不着全部。

Insight:如果 属性(组)Y 部分函数依赖于 属性组 X,则说明属性组 X 中存在着对属性(组) Y 的非受控冗余。在设计数据库时应避免这种情况。(对应着 2NF )。

举例:

解释:单个学号可以决定性别和年龄,单个学号就可以决定成绩。因此姓名,年龄和成绩对学号,课号是部分函数依赖。

-

传递函数依赖

定义: 在 R(U) 中, 若 , , 且 , , , , 则称 Z 传递函数依赖于 X。

白话: 如果 X 函数决定 Y, Y 函数决定 Z, 且 Y、Z 都不包含于 X, Z 不包含于 Y, Y 不能决定 X, 则称 Z 传递函数依赖于 X。注意!: 若 , , 可以得到 , 但不能说 Z 传递函数依赖于 X。

Insight: 传递函数依赖存在着非受控冗余。

举例:

学生( 学号, 姓名, 系号, 系主任 )

- {学号} {系号}

- {系号} {系主任}

- {学号} {系主任}

“系主任” 是传递依赖于 “学号” 的。

7.2.3 函数依赖集

-

逻辑蕴含

定义: 设 F 是关系 R(U) 中的一个函数依赖集合, X、Y 是 R 的属性子集, 如果能从 F 这个函数依赖集合中推导出 , 则称 F 逻辑蕴含 , 或者说 是 F 的逻辑蕴含。记作 。

-

闭包

定义: 被 F 逻辑蕴含的所有函数依赖集合称为 F 的闭包, 记作 。

白话: 也就是说, 能从 函数依赖集 F 中推导出的所有函数依赖组成的集合, 称为 F 的闭包。(学过泛函的话应该能感觉到有种完备的概念)。

如果 , 则称 F 是一个 全 函数依赖族。(函数依赖完备集)。

7.3 属性闭包与候选键

7.3.1 属性集闭包

-

属性集闭包

给定:

- 一个属性集 X

- 一组函数依赖 F

属性集闭包 X⁺ = 在依赖集 F 下,从 X 能推导出的所有属性 的集合。

常用于:判断某个函数依赖是否成立

要判断 X → A 是否成立,只需检查:如果 A ∈ X⁺ 那么依赖成立

-

属性集闭包求解算法

计算 X⁺ 的步骤如下:

a. 初始化:

X⁺ = Xb. 反复应用函数依赖 F:

对于每条依赖 Y → Z:

-

若 Y ⊆ X⁺ 则把 Z 也加到 X⁺ 中:

X⁺ = X⁺ ∪ Z

c. 直到 X⁺ 不再变化,即达到闭包

这是一个典型的迭代算法。

实例

给定关系 R(A, B, C, D) 函数依赖集 F:

- A → B

- B → C

- A → D

求 A⁺ ?

步骤:

- 初始: A⁺ = {A}

- 看依赖:

- A → B A ∈ A⁺ → 加上 B A⁺ = {A, B}

- B → C B ∈ A⁺ → 加上 C A⁺ = {A, B, C}

- A → D A ∈ A⁺ → 加上 D A⁺ = {A, B, C, D}

结果:

A⁺ = {A, B, C, D}说明 A 是这个关系的一个 键(至少是超键)。

-

7.3.2 候选键求解

-

候选键的定义

在关系模式 R 中,如果一个属性集 K 具有以下两个性质:

-

唯一性(Superkey)

K 的属性集闭包 K⁺ = R 的所有属性

→ 也就是说,K 能唯一标识一个元组。

-

最小性(Minimality)

K 的任何真子集都 不是 超键(即去掉任一属性,闭包就无法覆盖全体属性)。

那么 K 就是候选键。

-

-

快速求解候选键的一个充分条件

四类属性:L、R、N、LR 类

给定关系模式属性集 R 和函数依赖集 F,对每个属性,将它在依赖中的出现位置分类:

① L 类(Left-only)

- 属性 只出现在函数依赖的左边(LHS)

- 从来不出现在右边(RHS)

📌 特点: 它不能被其他属性推出,因此 必须包含在每一个候选键中。

② R 类(Right-only)

- 属性 只出现在 RHS

- 从不出现在 LHS

📌 特点: 它必定由其他属性推导出来,因此 不会出现在任何候选键中。

③ N 类(Not involved)

- 属性 既不出现在左边,也不出现在右边

📌 特点: 没有任何依赖作用于它,也不能推出别人。 因此: 它必须包含在候选键中(否则无法确定它的取值)。

④ LR 类

- 属性 同时出现在 LHS 和 RHS

📌 特点: 既能推出别人,也能被别人推出。 是否属于候选键需要进一步分析,不能直接判断。 通常通过补全 L∪N 的闭包检查。

⭐ 快速求候选键的充分条件(核心)

设:

- L 类属性集合为 L

- N 类属性集合为 N

- LR 类属性集合为 LR

- R 类属性集合为 R

那么有一个重要的结论(充分条件):

✔️ 候选键 ⊇ (L ∪ N)

换句话说:

- 所有 L 类属性(左边专属)必须在候选键中

- 所有 N 类属性(完全不参与依赖)也必须在候选键中

- R 类永远不在候选键

- 真正需要做选择的,只有 LR 类属性

⭐ 求候选键的快速方法

Step 1:把属性分成 L、R、N、LR 四类

(只需检查所有函数依赖的左右两侧)

Step 2:候选键至少包含 L ∪ N

这是一个必要(且很容易验证的)条件。

Step 3:判断 L ∪ N 是否已经是超键

计算闭包 (L ∪ N)⁺ 是否覆盖所有属性:

★ 若覆盖 R 全部属性 →

L ∪ N 即为候选键

★ 若未覆盖 →

需要从 LR 中挑选尽量少的属性,使闭包覆盖全属性。

这样就避免了盲目枚举所有子集。

示例演示

给定关系

R(A, B, C, D, E)

依赖集

- A → B

- C → D

- BD → E

Step 1:分类

属性 出现在 LHS? 出现在 RHS? 类别 A ✓ ✗ L 类 B ✓ ✓ LR 类 C ✓ ✗ L 类 D ✓ ✓ LR 类 E ✗ ✓ R 类 没有 N 类属性。

因此:

- L = {A, C}

- LR = {B, D}

- R = {E}

- N = ∅

Step 2:候选键至少包含 L ∪ N = {A, C}

初始候选键候选集: K = {A, C}

Step 3:判断 K 是否是超键

求:

(A, C)⁺:

- A → B

- C → D

- BD → E

结果: (A, C)⁺ = {A, C, B, D, E} = 所有属性

✔️ 覆盖全关系 → {A, C} 是候选键

最终候选键:{A, C}

因为已经覆盖了全部属性,不需要加入 LR 的 B 或 D。

总结

类别 定义 是否必须在候选键中? L 类 仅在左边 ✔ 必须包含 N 类 不出现在任何依赖中 ✔ 必须包含 R 类 仅在右边 ✘ 不可能在候选键中 LR 类 左右都出现 ❓ 需要视情况而定 ★ 核心充分条件

候选键 = (L ∪ N ∪ LR_sub) 其中 LR_sub 是从 LR 中选出的最小集合,使闭包覆盖全属性。

这个方法是“充分条件”,因为它可以快速锁定候选键候选范围,避免暴力枚举。

-

多属性函数依赖集候选键的求解算法

输入:

- 关系模式:R = {A₁, A₂, …, Aₙ}

- 函数依赖集:F = {X₁→Y₁, X₂→Y₂, …}

输出:

- 所有候选键(可能有多个)

求候选键的一般思路

候选键 = 使闭包覆盖关系模式所有属性的最小属性集

因此算法分为两步:

- 找到所有超键 (superkeys):X⁺ = R

- 从中选出最小的(真子集不再是超键)

但是直接枚举所有属性的子集 = 2ⁿ 复杂度,会爆炸。

因此,求解算法必须 大幅缩小搜索空间。

求候选键的标准算法(系统化步骤)

这个算法是数据库教材中最经典、最通用的算法。

STEP 1:属性分类(L / R / N / LR 分类)

把属性分成:

- L(Left-only):只出现在 FD 左边 → 必须属于候选键

- N(No-appearance):不在任何 FD 中出现 → 必须属于候选键

- R(Right-only):只在右边 → 绝不属于候选键

- LR(Both):左右都在 → 候选键中可选可不选

于是候选键必含部分为:

Base = L ∪ N搜索空间只需要在 LR 类属性中组合。

(这是避免 2ⁿ 暴力搜索的关键技术)

STEP 2:检查 Base 是否已经是超键

计算 Base 的闭包 Base⁺:

- 若 Base⁺ = R → Base 为候选键 → 无需扩展

- 否则 → 必须加入 LR 属性

STEP 3:搜索 LR 属性的最小扩展,直到闭包覆盖 R

设 LR = {a₁, a₂, …, aₖ}

要从中选最小的子集 S,使得:

(Base ∪ S)⁺ = R为了保持“最小性”,使用 按规模递增的组合搜索:

对于 i = 0 → k:

- 枚举 LR 中所有大小为 i 的子集 C

- 若 (Base ∪ C)⁺ = R,则 C 最小 → 找到候选键

所有满足条件的组合都要记录(因为候选键可能有多个)。

注意:

- 从小到大组合,是为了保证“最小性”

- 不会产生冗余,因为 Base 固定

STEP 4:检查冗余(确保最小化)

对每个找到的候选键 K:

对 K 中每个属性 A:

- 若 (K – {A})⁺ = R,则 K 不是候选键(不最小),删除

通常在步骤 3 已避免了冗余,但严格性要求加此步骤。

STEP 5:输出所有候选键

示例:完整演示

关系模式: R = {A, B, C, D, E}

函数依赖集: F =

- A → BC

- C → D

- BD → E

STEP 1:分类

出现情况:

属性 LHS RHS 类别 A ✓ ✗ L B ✓ ✓ LR C ✓ ✓ LR D ✓ ✓ LR E ✗ ✓ R 分类结果:

- L = {A}

- N = ∅

- LR = {B, C, D}

- R = {E}

Base = {A}

STEP 2:Base⁺ ?

A⁺ = {A, B, C, D, E} → = R

所以 Base 本身就是超键 → 无需扩展 LR。

候选键 = {A}

(如果 Base 不是超键,才会进入 LR 组合搜索)

完整总结:求候选键算法(最高效版本)

- 属性分类为 L / R / N / LR

- 候选键必包含 Base = L ∪ N

- 若 Base⁺ = R → Base 是候选键

- 否则,从 LR 中逐步加入属性直到闭包 = R

- 对所有找到的候选键做最小性检查

- 输出所有候选键

这是数据库理论中求候选键最常用的 通用且高效 算法。

7.4 范式及规范化

7.4.1 规范化概述

在关系数据库设计中,规范化是一个关键的过程,用于减少数据冗余并避免更新异常。规范化是通过应用一系列称为“范式”的标准来完成的,它们定义了关系模式的不同级别的规范化要求。

关系数据库中的关系是要满足一定规范化要求的,对于不同的规范化程度,可以用“范式”来衡量,记为 xNF。范式是表示关系模式的级别,是衡量关系模式规范化程度的标准,达到范式的关系才是规范化的。满足最低要求的为第一范式,简称 1NF。在第一范式的基础上,进一步满足一些要求的为第二范式,简称 2NF,…,依此类推,各种范式之间的联系是

规范化的目的:

减少数据冗余:避免同一数据在数据库中多次出现,减少存储空间的浪费。 避免更新异常:更新、删除或插入操作时防止数据不一致性。 提高查询效率:通过适当的分解,可以提高查询的效率和灵活性。

规范化过程

低一级范式的关系模式通过分解可以转换为若干个高一级范式的关系模式集合。这个过程称为规范化,其目标通常是达到第三范式或BCNF,以确保数据模型的有效性和高效性。

7.4.2 1NF 及其规范化

第一范式(1NF)是关系数据库模式设计中的最基本要求。它确保了数据库的基础结构是规范的,并避免了复杂的数据组织形式。

定义

第一范式(1NF) 规定了关系模式的所有属性都必须是不可分的基本数据项,即每一列的值都是原子的,不可再分。

7.4.3 2NF 及其规范化

第二范式(2NF)在第一范式(1NF)的基础上,进一步减少数据冗余和更新异常。

定义

- 第二范式(2NF) 要求关系模式R不仅满足1NF,而且所有非主属性完全函数依赖于任何候选键。

重要概念

- 完全函数依赖:如果属性A对候选键K的函数依赖是完全的,意味着A不能仅通过K的一部分属性就能确定。

例子分析

- 原关系模式R:(SNO, CNO, SDEPT, SLOC, CNAME, GRADE)

- 问题:非主属性SDEPT、SLOC、CNAME对码(SNO, CNO)是部分函数依赖。

- 分解为2NF关系模式:

- SC(SNO, CNO, GRADE)

- C(CNO, CNAME)

- S(SNO, SDEPT, SLOC)

- 这样的分解解决了非完全函数依赖问题。

2NF分解的方法

- 通过投影分解,将部分函数依赖的属性从原关系中分离出来,形成新的关系。

- 分解得到的新关系应保持原有的函数依赖关系。

重要性

- 第二范式的目标是减少数据冗余和更新异常。

- 它通过确保非主属性依赖于整个候选键来实现。

- 2NF关系模式有助于简化数据库的维护工作,提高数据的准确性和完整性。

通过实现2NF,数据库设计可以避免大量的数据重复,减少插入、删除和更新操作中的问题,使数据库管理更为高效。在实际应用中,通常要求数据库至少达到2NF。

7.4.4 3NF 及其规范化

第三范式(3NF)进一步减少数据冗余和更新异常,是数据库设计中非常重要的一个规范化阶段。

定义

- 第三范式(3NF) 要求关系模式R不仅满足2NF,而且每个非主属性既不部分函数依赖于码也不传递函数依赖于码。

重要概念

- 传递函数依赖:如果一个非主属性依赖于另一个非主属性,且这个非主属性依赖于码,那么存在传递函数依赖。

例子分析

- 原关系模式S:(SNO, SDEPT, SLOC)

- 函数依赖:SNO->SDEPT, SDEPT->SLOC, SNO->SLOC

- 问题:存在非主属性SLOC对码SNO的传递函数依赖。

- 分解为3NF关系模式:

- SD(SNO, SDEPT)

- DL(SDEPT, SLOC)

- 这种分解解决了传递函数依赖问题。

分解的过程

- 目的:消除非主属性对码的传递函数依赖。

- 方法:通过将原关系模式进一步分解,把具有传递函数依赖的属性分离到不同的关系模式中。

解决问题

- 减少数据冗余:非主属性不再重复存储。

- 避免插入异常:每个实体的固有信息可以独立存储,无需依赖其他实体。

- 避免删除异常:删除一个实体的信息不会导致与其相关的其他信息丢失。

- 简化修改操作:不再需要跨多个记录的复杂修改。

3NF的重要性

- 3NF关系模式使得数据结构更加合理,更容易维护。

- 在大多数实际应用中,3NF是一个理想的目标,它足以消除大部分的数据冗余和更新异常。

- 达到3NF的数据库具有更高的查询效率和数据一致性。

7.4.5 BCNF 规范化

BCNF(Boyce-Codd Normal Form)是第三范式(3NF)的加强版,用于解决3NF中仍然存在的某些问题。

定义

- BCNF:若关系模式R∈1NF,并且对于R的每个函数依赖 X->Y(),X都包含码,则R∈BCNF。

关键概念

- 函数依赖:X->Y表示Y的值依赖于X的值。

- 码:唯一标识关系中元组的属性集。

例子分析

- 原关系模式ORDER:(C, F, P)

- 函数依赖:(C, P)->F, (C, F)->P, F->P

- 问题:存在主属性P对码的部分函数依赖。

- 分解为BCNF关系模式:

- CF(C, F)

- PF(F, P)

- 分解消除了主属性对码的部分函数依赖。

解决的问题

- 数据冗余:减少因为主属性对码的部分依赖而造成的数据冗余。

- 更新异常:简化了因为冗余数据而导致的复杂更新操作。

- 插入异常:允许独立地插入实体信息。

- 删除异常:避免因删除一个实体信息而导致与其相关的其他重要信息丢失。

与3NF的区别

- BCNF是3NF的特例,但3NF不一定是BCNF。

- 3NF允许非主属性对码的传递依赖,而BCNF则不允许。

重要性

- BCNF更严格地处理了函数依赖,使得关系模式的结构更加合理,减少数据冗余和更新异常。

- 达到BCNF的关系模式在许多情况下能提供更好的性能和数据完整性。

实际应用中的考虑

- 有时为了实用性和查询效率,某些关系模式可能不需要完全规范化到BCNF。

- BCNF的设计可能会导致过度分解,影响查询性能。

7.5 模式分解标准

7.5.1 无损连接分解

1. 什么是无损连接分解?

给定一个关系模式 R 及其函数依赖集 F,将 R 分解为多个子关系:

如果对任意实例 r(R),我们都有:

也就是说,从子关系的自然连接中能够 恰好重建原关系,不丢数据、不增加伪组合。

那么这个分解就叫做:

无损连接分解(Lossless-join Decomposition)

否则是:

✘ 有损分解(Lossy Decomposition)

2. 为什么无损连接分解很重要?

在数据库设计中,我们经常把关系拆成多个表(为了范式、消除冗余等)。如果分解不满足无损性,就会:

- 连接后产生“伪元组”(不存在的组合)

- 或无法通过自然连接恢复原表

这会直接导致数据错误,是绝对不能接受的。

因此:

所有有效的关系模式分解必须满足无损性。

二元分解的经典判定条件(最常用)

关系 R 分解为两个模式:

R → {R₁, R₂}设交集:

X = R₁ ∩ R₂那么分解为 无损连接 的 必要且充分条件:

✔ X → R₁ 或 X → R₂(在 F⁺ 下成立)

也就是交集的属性组必须能函数决定至少一个子关系的全部属性。

★ 直观理解:

两个关系共享的部分 X,必须足够强,能“黏住”两个关系,不让错误组合产生。

4. 二元分解判定示例

例 1

R(A, B, C) F: A → B 分解:

R → {R₁(A, B), R₂(A, C)}

交集 X = {A}

检查: A → B?(是) → 能决定 R₁

✔ 无损

例 2(有损)

R(A, B, C) F = ∅ 分解:

R → {R₁(A, B), R₂(B, C)}

交集 X = {B}

检查: B → {A, B}?(否) B → {B, C}?(否)

✘ 有损 因为没有依赖去约束伪组合。

5. 多元分解(k ≥ 2)判定方法

对于多个子关系:

R → {R₁, R₂, …, Rₖ}使用 无损连接表(tableau)判断法 或 迭代二元合并法。

最常用方法:

方法 1:分解树二元无损性判断

如果每一步的二元分解都是无损的,则整个分解也是无损的。

即:

R → R₁, R₂ (检查是否无损)R₂ → R₂₁, R₂₂(检查是否无损)…每一步都满足无损,整体无损。

方法 2:Chase(追赶)算法(最一般)

构造一个表格,用不同的符号表示不同元组的值,然后应用依赖,直到检查是否能恢复完整元组。

这是最通用的判定方式,但较复杂,主要在理论课和研究中使用。

6. 直观理解:“为什么交集必须能决定一个关系的全部属性?”

假设 R 分解为 R₁ 和 R₂。

如果 R₁ 与 R₂ 的交集 X 不能决定任一方:

- X 的值一样

- R₁ 中的其他属性值不同

- R₂ 中的其他属性值不同

连接出现多种组合 → 伪元组爆炸。

例:

R1 = (A, B)a1 b1a1 b2

R2 = (A, C)a1 c1连接结果出现 (a1, b2, c1),若无依赖约束,数据就被“虚构”了。

7.5.2 保持依赖分解

保持依赖分解(Dependency-Preserving Decomposition)是数据库规范化中的一个重要性质。若将一个关系模式 R 分解为多个子关系 R₁, R₂, …, Rₙ,分解被称为“保持依赖”是指:

在子关系中仍能 通过各自的函数依赖推理规则 推导出 原关系 R 的所有函数依赖,而无需重新连接(join)子关系。

定义要点

给定关系模式 R 及其函数依赖集 F:

- 将 R 分解为 R₁, R₂, …, Rₙ;

- 在每个子关系 Rᵢ 上,可得其自身的投影依赖集 Fᵢ = π_{Rᵢ}(F);

- 若所有 Fᵢ 的并集的闭包能推出 F 的闭包(即

(F₁ ∪ F₂ ∪ … ∪ Fₙ)+ = F+), 则该分解保持依赖。

为什么保持依赖很重要

- 使约束检查更简单: 无需对大关系做 join 就能验证函数依赖是否满足。

- 提高性能: 插入、更新、删除检查约束时只需访问局部表。

- 实践中通常希望同时满足:

- 无损连接分解

- 保持依赖

- 规范化到 3NF 或 BCNF 但 BCNF 分解常无法保持依赖,因此 3NF 更容易实现上述两个性质的平衡。

小例子

关系 R(A, B, C),依赖集 F = {A → B, B → C} 若分解为:

- R₁(A, B)

- R₂(B, C)

计算投影依赖:

- F₁: A → B

- F₂: B → C

并集可推出原先所有依赖,因此该分解 保持依赖。

第八章 数据库设计

8.1 数据库设计概述

8.1.1 数据库设计的任务与内容

-

数据库设计的任务

数据库设计是根据企业或组织用户需求研制数据库结构的过程

-

数据库设计的内容

- 数据库的结构设计:包括数据库的概念设计、逻辑设计、物理设计

- 数据库的行为设计:广义的行为设计主要是指数据库应用系统软件的设计;狭义的行为设计主要是用户对数据库进行数据操作时的规则、内容和控制

8.1.2 数据库设计方法

- 规范化设计方法

- 基于 E-R 模型的数据库设计方法

- 范式理论方法:在需求分析的基础上,确定数据库模型中全部属性间的函数依赖关系,然后应用范式理论,构建满足规范化要求的关系模式的集合

- 基于视图的数据库设计方法:先从分析各个应用的数据着手,并为每个用户建立自己的用户视图,然后将这些用户视图看作数据库系统的外模式,通过分解和合并视图的手段,形成数据库关系模式

- 计算机辅助设计方法

- 以上两种方法的融合

8.1.3 数据库设计阶段

- 系统需求分析阶段

- 概念结构设计阶段

- 逻辑结构设计阶段

- 物理结构设计阶段

- 数据库实施阶段

- 数据库运行与维护阶段

8.2 需求分析

8.2.1 需求分析的任务

- 调查用户活动,描述业务

- 转换业务需求,确定系统边界

- 分析并描述需求数据

- 编写需求分析说明书

8.2.2 需求分析的方法

-

自顶向下的需求分析方法

自顶向下的需求分析方法采用逐层分解的方式,将已知的宏观需求按业务的执行部门、涉及岗位或角色等划分为相对具体的子业务需求

-

自底向上的需求分析方法

自底向上的需求分析方法采用逐层组合的方式,将已知业务需求按业务间协同原则,构成更为复杂或者更为宏观的业务需求

-

混合需求分析方法

8.2.3 需求分析的工具

-

数据流图

数据流图(DFD) 是一种图形化技术,它描绘信息流和数据从输入移动到输出的过程中所经受的变换。

在数据流图中没有任何具体的物理部件,它只是描绘数据在软件中流动和被处理的逻辑过程。即用于建立功能模型的数据流图。

数据流图是系统逻辑功能的图形表示,即使不是专业的计算机技术人员也容易理解它,因此是分析员与用户之间极好的通信工具。此外,设计数据流图时只需考虑系统必须完成的基本逻辑功能,完全不需要考虑怎样具体地实现这些功能,所以它也是今后进行软件设计的很好的出发点。

基本符号

正方形表示数据的源点或终点

圆角矩形代表变换数据的处理

开口矩形代表数据存储

箭头表示数据流,即特定数据的流动方向

-

数据字典

数据字典是一种对数据的定义和描述的集合,它包含了数据的名称、类型、长度、取值范围、业务含义、数据来源等详细信息。

数据字典通常由以下几个部分组成:

-

数据项:

1)数据项是数据的最小单位,它描述了数据的名称、类型、长度、取值范围、默认值等属性。例如,“客户姓名”这个数据项可以描述为:名称为“客户姓名”,类型为字符串,长度为 50,取值范围为任意字符组合,默认值为空。

2)数据项还可以包含其他属性,如是否为主键、是否允许为空、是否唯一等。这些属性对于数据库设计和数据管理非常重要。

-

数据结构:

1)数据结构描述了数据的组织方式和关系。它可以是单个数据项的组合,也可以是多个数据项之间的关系。例如,“客户信息”这个数据结构可以由“客户姓名” “客户地址” “客户电话”等数据项组成。

2)数据结构还可以描述数据的层次结构和继承关系。例如,在一个企业的组织结构中,“部门”这个数据结构可以包含多个“员工”数据结构,而“员工”数据结构又可以包含多个“岗位”数据结构。

-

数据流:

1)数据流描述了数据在系统中的流动方向和过程。它包括数据的来源、去向、处理过程等信息。例如,“订单处理”这个数据流可以描述为:订单数据从客户提交订单开始,经过订单审核、库存检查、发货等环节,最终完成订单处理。

2)数据流还可以描述数据的转换和清洗过程。例如,在数据仓库中,从业务数据库抽取的数据需要经过清洗和转换才能加载到数据仓库中。数据流可以描述这个过程中的数据转换规则和清洗方法。

-

数据存储:

1)数据存储描述了数据在系统中的存储方式和位置。它包括数据库表、文件、存储介质等信息。例如,“客户信息”这个数据可以存储在数据库表中,也可以存储在文件中。

2)数据存储还可以描述数据的存储结构和索引方式。例如,在数据库中,数据可以存储在不同的表空间中,并且可以通过索引来提高查询性能。

-

处理过程:

1)处理过程描述了对数据进行的各种操作和处理。它包括数据的输入、输出、计算、转换等过程。例如,“订单处理”这个处理过程可以描述为:输入订单数据,进行订单审核、库存检查、发货等操作,输出订单处理结果。

2)处理过程还可以描述数据的算法和逻辑。例如,在数据分析中,需要使用各种算法和模型对数据进行分析和预测。处理过程可以描述这些算法和模型的实现逻辑。

-

8.2.4 需求分析案例

8.3 概念结构设计

8.3.1 概念设计概述

概念结构设计的主要任务:将需求分析得到的用户需求,抽象为描述数据结构、数据项之间关系的一种抽象模型,该抽象模型称为概念模型

8.3.2 概念结构设计方法和步骤

- 自顶向下。先定义全局概念结构的 E-R 模型的框架,再逐步细化

- 自底向上。先定义各局部应用概念结构 E-R 模型,然后将它们集成,得到全局概念结构 E-R 模型

- 逐步扩张。先定义最重要的核心概念结构 E-R 模型,然后向外扩充,以滚雪球的方式逐步生成其他概念结构 E-R 模型

- 混合策略。采用自顶向下和自底向上相结合的方法,先自顶向下定义全局框架,再以它为骨架集成自底向上方法中设计的各个局部概念结构。

8.3.3 概念结构设计案例

8.4 逻辑结构设计

8.4.1 逻辑结构设计的任务和步骤

数据库逻辑结构设计是将概念设计阶段得到的E-R图转换为关系数据库管理系统(DBMS)所支持的数据模型的过程

8.4.2 初始关系模式与规范化

规范化过程:确定范式级别;实施规范化处理

8.4.3 模式评价与改进

-

模式评价

模式评价的目的是检查所设计的数据库模式是否满足用户的功能需求、效率要求,从而确定加以改进的部分。模式评价包括功能评价和性能评价

-

模式合并改进

-

模式分解改进

- 垂直分解:把关系模式的属性分解为若干个子集合,形成若干个子关系模式,每个子关系的主键为原关系模式的主键。垂直分解的原则是把经常一起使用的属性分解出来,形成一个子关系模式

- 水平分解:水平分解是把关系的元组分为若干个子集合,将分解后的每个子集合定义为一个子关系。对于经常进行大量数据的分类条件查询的关系,可进行水平分解,这样可以减少应用系统每次查询需要访问的记录数,从而提高查询性能

8.4.4 逻辑结构设计案例

8.5 物理结构设计

8.5.1 物理结构设计概述

物理结构设计内容:确定数据的存储结构;设计合适的存取路径(建立索引);确定数据的存放位置;确定系统配置

8.5.2 确定物理结构

-

存储记录结构的设计

存储记录结构包括记录的组成、数据项的类型和长度,以及逻辑记录到存储记录的映射。某一类型的所有存储记录的集合称为文件。文件的存储记录可以是定长的,也可以是变长的。文件结构(或文件组织)是组成文件的存储记录的表示法。文件结构应该表示数据文件中存储空间分配、数据组织及寻址定位等。

常见的存储结构:

- 聚集:为了提高速度,把在一个(或一组)属性上具有相同值的元组集中存储在一个物理块中。其中,这个(或这组)属性称为聚集码。聚集可以大大提高按聚集码进行连接查询的效率。

- 索引:如果没有索引,存储记录一般是按照时间顺序随机存储在文件中的,访问数据只能遍历每一条记录。索引中数据是排序的,而且一般是 B+ 树结构存储的

-

存储方法的设计(如何建立索引)

-

数据存放位置的设计

-

系统配置的确定

8.5.3 评价物理结构

- 查询和响应时间

- 更新事务的开销

- 生成报告的开销

- 主存储空间的开销(包括程序和数据所占用的内容空间)

- 辅助存储空间的开销(分为数据块和索引块两种)

8.5.4 物理结构设计案例

8.6 数据库实施、运行与维护

8.6.1 数据库实施

- 建立实际数据库结构

- 转入数据

- 数据库试运行:功能测试,性能测试

- 整理文档

8.6.2 数据库运行与维护

- 转储和恢复数据库

- 维护数据库的安全性和完整性

- 监测并改善数据库性能

- 重新组织和构造数据库

第九章 数据库安全与备份还原

9.1 安全性控制

9.1.1 数据库安全概述

9.1.2 安全控制方法

-

用户标识与鉴定

常见方法:静态口令鉴别、动态口令鉴别、生物特征鉴别、智能卡鉴别

-

用户存取权限控制

包括:定义用户权限、权限检查(自主存取控制:用户对不同的数据库对象有不同的存取权限;强制存取控制:每一个数据库对象都被标以一定的密级)

-

定义视图

-

数据加密

-

审计:把用户对数据库的所有操作都自动记录下来

9.1.3 数据库用户

-

创建用户

语法:

CREATE USER <用户> [ IDENTIFIED BY [ PASSWORD ] 'password' ] [ ,用户 [ IDENTIFIED BY [ PASSWORD ] 'password' ]]实例:

CREATE USER IF NOT EXISTS student@localhost IDENTIFIED BY 'student123'创建一个 student 用户,密码指定为

student123。如果用户存在则不创建CREATE USER IF NOT EXISTS student@'%' IDENTIFIED BY 'student123'创建一个 student 用户,密码指定为

student123,允许从任何地方访问数据库。如果用户存在则不创建 -

查看用户

SELECT Host, User, PasswordFROM mysql.user; -

修改用户

修改用户密码:

ALTER USER <username@host> IDENTIFIED BY '<password>'; -

删除用户

DROP ROLE role [,role2]...

9.1.4 权限管理

-

权限管理概述

在数据库系统中,定义用户存取权限称为授权。用户权限是由两个要素组成的:数据库对象和操作类型。按照权限作用的数据库对象不同,可分为以下两类:

- 系统权限:用户对数据库模式的操作权限

- 对象权限:授予数据库用户对特定数据库中的表、视图、存储过程等对象的操作权限

-

权限授予与回收

对用户进行授权:

## 库名可以用*代替,表示所有的库,表名也可以用*代替,表示库中所有的表## WITH GRANT OPTION 表示允许用户转授权限GRANT <权限信息>|ALLON <库名>(*).<表名>(*)TO <username>@'<host>'[WITH GRANT OPTION];权限回收:

REVOKE 权限 ON <库名>(*).<表名>(*) from <username>@'<host>';

9.1.5 角色管理

role 可以看做一个权限的集合,这个集合有一个统一的名字 role 名。可以给多个数据库用户授予同个 role 的权限,权限变更可直接通过修改 role 来实现,不需要每个用户一个一个的去变更,方便运维和管理。role 可以创建、删除、修改并作用到它管理的用户上。

-

角色创建

create role 'dev_role'; -

为角色授权

grant select on db1.* to 'dev_role'@'%'; -

为用户分配角色

grant 'dev_role' to 'dev1'@'%'; -

角色激活

SET DEFAULT ROLE ALL TO dev1; -

查询当前用户生效的角色

mysql> select CURRENT_ROLE();+----------------+| CURRENT_ROLE() |+----------------+| `dev_role`@`%` |+----------------+1 row in set (0.57 sec) -

角色撤销

回收用户角色:

revoke 'dev_role'@'%' from 'dev1'@'%';删除角色:

drop role dev_role;

9.2 数据库备份和恢复

9.2.1 事务

-

事务的概念与性质

事务是数据库系统中执行的一个工作单位,它是由用户定义的一组操作序列。一个事务可以是一条 SQL 语句、一组 SQL 语句或整个程序,一个应用程序可以包括多个事务。

事务是由有限的数据库操作序列组成,为了保护数据的完整性,一般要求事务具有以下特征:

- 原子性:要么全部成功,要么全部取消

- 一致性:与原子性类似,保障数据库的一致状态

- 隔离性:一个事务的执行不能被其他事务干扰

- 持久性:一个事务一旦提交,它对数据库中数据的改变应该是持久的

-

事务的定义与使用

事务控制语句:

- BEGIN 或 START TRANSACTION 显式地开启一个事务;

- COMMIT 也可以使用 COMMIT WORK,不过二者是等价的。COMMIT 会提交事务,并使已对数据库进行的所有修改成为永久性的;

- ROLLBACK 也可以使用 ROLLBACK WORK,不过二者是等价的。回滚会结束用户的事务,并撤销正在进行的所有未提交的修改;

- SAVEPOINT identifier, SAVEPOINT 允许在事务中创建一个保存点,一个事务中可以有多个 SAVEPOINT;

- RELEASE SAVEPOINT identifier, 删除一个事务的保存点,当没有指定的保存点时,执行该语句会抛出一个异常;

- ROLLBACK TO identifier 把事务回滚到标记点;

- SET TRANSACTION 用来设置事务的隔离级别。InnoDB 存储引擎提供事务的隔离级别有READ UNCOMMITTED、READ COMMITTED、REPEATABLE READ 和 SERIALIZABLE。

实例:

-- 开始事务START TRANSACTION;-- 执行一些SQL语句UPDATE accounts SET balance = balance - 100 WHERE user_id = 1;UPDATE accounts SET balance = balance + 100 WHERE user_id = 2;-- 判断是否要提交还是回滚IF (条件) THENCOMMIT; -- 提交事务ELSEROLLBACK; -- 回滚事务END IF; -

MySQL 中事务的提交模式

在 MySQL 命令行的默认设置下,事务都是自动提交的,即执行 SQL 语句后就会马上执行 COMMIT 操作。因此要显式地开启一个事务务须使用命令 BEGIN 或 START TRANSACTION,或者执行命令 SET AUTOCOMMIT=0,用来禁止使用当前会话的自动提交。

9.2.2 日志文件

-

日志记录

通常一个数据库系统只有一个日志文件,为所有事务共享。其主要特点如下:

- 日志文件记录了数据库的全部更新顺序

- 日志文件是一个追加(append-only)文件

- DBMS 允许事务的并发执行导致日志文件是交错的

- 属于单个事务的日志顺序与该事务更新操作的执行顺序是一致的

- 日志记录通常是先写到日志缓冲区中,然后写到稳定存储器中

-

UNDO 操作

-

REDO 操作

-

MySQL 日志管理

- MySQL 日志文件类型:错误日志、二进制日志(记录所有用户对数据库的写操作)、通用查询日志(记录用户的所有操作)、慢查询日志(记录超时操作)

- 开启二进制日志

- 查看二进制日志:

SHOW BINARY LOGS - 删除二进制日志:

PURGE {BINARY|MASTER} LOGS {TO 'og_name' | BEFORE datatime_expr} - 使用二进制日志还原数据库:

MYSQLBINLOG [option] filename

9.2.3 DBMS 故障

- 事务故障

- 系统故障

- 介质故障

- 其他故障

9.2.4 数据库备份

- 数据库备份的类型与内容

- 按照备份对象分类:物理备份、逻辑备份(使用软件技术对数据库逻辑件的备份)

- 按照备份时服务器是否在线进行分类:冷备份、热备份、温备份(仅支持读请求、不允许或仅支持部分写)

- 按照备份范围角度分类:完整备份、差异备份(自上次完整备份之后的更新内容)、增量备份(自上次完整/增量备份之后的更新内容)

- 备份内容:数据、日志、代码、服务器配置文件等

- 备份时间

- MySQL 数据库备份

-

数据库备份还原策略

-

MYSQLDUMP 备份命令格式

mysqldump [选项] 数据库名 [表名] > 脚本名选项说明

参数名 缩写 含义 —host -h 服务器IP地址 —port -P 服务器端口号 —user -u MySQL 用户名 —pasword -p MySQL 密码 —databases 指定要备份的数据库 —all-databases 备份mysql服务器上的所有数据库 —compact 压缩模式,产生更少的输出 —comments 添加注释信息 —complete-insert 输出完成的插入语句 —lock-tables 备份前,锁定所有数据库表 —no-create-db/—no-create-info 禁止生成创建数据库语句 —force 当出现错误时仍然继续备份操作 —default-character-set 指定默认字符集 —add-locks 备份数据库表时锁定数据库表

-

9.2.5 数据库恢复

-

数据库恢复概述

- 介质恢复与逻辑恢复(使用日志文件)

- 完全恢复和不完全恢复(恢复到某个时间点而不是完全恢复)

- 数据库恢复注意事项

-

在 MySQL 中还原数据库

Terminal window mysqladmin -u root -p create db_namemysql -u root -p db_name < /backup/mysqldump/db_name.db

第十章 数据库并发控制

10.1 数据库并发性概述

10.2 并发操作引起的问题

10.2.1 丢失更新

**定义:**两个事务同时读取同一数据项,并对其进行修改。其中一个事务的更新会覆盖另一个事务的更新,导致数据丢失。

场景示例:

事务A:读取账户余额为1000元。

事务B:同时读取同一账户余额为1000元。

事务B:将余额减少100元并提交,余额变为900元。

事务A:将余额减少100元并提交,余额变为900元(但实际上应为800元)。

结果:事务A的更新覆盖了事务B的更新,导致数据丢失。

**影响:**数据丢失或不一致。

10.2.2 脏读

**定义:**一个事务读取了另一个未提交事务所做的更改。

场景示例:

事务A:开始一个事务,更新账户余额为500元但未提交。

事务B:在事务A未提交的情况下读取账户余额,得到500元。

事务A:回滚其更改。

结果:事务B读到了无效数据(脏读)。

**影响:**可能导致基于错误数据的后续操作或决策。

10.2.3 不可重复读

**定义:**在一个事务中,同一个查询可能返回不同的结果,因为在此期间其他事务已经对数据进行了更新并提交。(连续查询同一个记录但结果不同)

场景示例:

事务A:开始一个事务,第一次查询账户余额为1000元。

事务B:在事务A未完成时更新账户余额为900元并提交。

事务A:再次查询账户余额,得到900元。

结果:事务A在同一事务内两次查询的结果不一致。

影响:可能导致事务内部逻辑不一致。

10.2.4 幻读

**定义:**当一个事务在两次相同的查询之间插入或删除了行,从而改变了结果集。(记录忽多忽少)

场景示例:

事务A:开始一个事务,查询所有账户余额大于1000元的记录,假设没有符合条件的记录。

事务B:在事务A未完成时插入一条新记录,账户余额为1500元。

事务A:再次执行相同查询,发现新记录。

结果:事务A看到“幻影”数据。

**影响:**可能导致事务内部逻辑不一致。

10.3 加锁技术

10.3.1 锁的粒度

-

封锁粒度概述:

封锁的数据库对象的大小称为封锁力度。一般来说最大的粒度就是整个数据库,最小的粒度是数据项。

-

MySQL 的封锁粒度:表级锁(加锁开销小,并发程度低,锁冲突概率高)和行级锁(加锁开销大,会出现死锁,并发程度高,锁冲突概率小)

10.3.2 锁的类型

-

锁的基本类型

- 排他型封锁(写封锁/X封锁):禁止并发操作

- 共享封锁(读封锁/S锁):允许查询,不允许修改。当一个事务对数据库对象上 S 锁时,其他事务只能对该对象上 S 锁而不能上 X 封锁

-

MySQL 显式加锁方法

LOCK TABLES 用于锁定一个或多个表,可以指定不同的锁类型(读锁或写锁)。

LOCK TABLEStable_name [READ | WRITE],table_name2 [READ | WRITE];UNLOCK TABLES 用于释放当前会话持有的所有表锁。

UNLOCK TABLES;行级锁的显式加锁的语法如下:

SELECT ... LOCK IN SHARE MODE;-- MySQL8.0之后也优化了写法,如下:SELECT ... FOR SHARE;行级锁一般不需要手工解锁,一旦事务提交或回滚就会自动释放

10.3.3 封锁协议

在运用X锁和S锁对数据对象加锁时,需要约定一些规则,这些规则为封锁协议(Locking Protocol)。

包括:何时申请 X 锁或 S 锁、持锁时间、何时释放

-

三级别封锁协议

-

一级封锁协议

事务 T 在修改数据 R 之前必须先对其加 X 锁,直到事务结束才释放。事务结束包括正常结束(COMMIT)和非正常结束(ROLLBACK)。 一级封锁协议可以防止丢失修改,并保证事务 T 是可恢复的。使用一级封锁协议可以解决丢失修改问题。在一级封锁协议中,如果仅仅是读数据不对其进行修改,是不需要加锁的,它不能保证可重复读和不读“脏”数据。

-

二级封锁协议

在一级封锁协议之上,事务T在读取数据 R 之前必须先对其加 S 锁,读完后方可释放 S 锁。 二级封锁协议除防止了丢失修改,还可以进一步防止读“脏”数据。但在二级封锁协议中,由于读完数据后即可释放S锁,所以它不能保证可重复读。

-

三级封锁协议

在一级封锁协议之上,事务 T 在读取数据 R 之前必须先对其加 S 锁,直到事务结束才释放。 三级封锁协议除防止了丢失修改和不读“脏”数据外,还进一步防止了不可重复读。

-

-

二阶段封锁协议

两阶段锁定协议 2PL,全称 Two-Phase Locking Protocol。这个协议可以保证冲突可串行化,但是不可以保证避免死锁。遵守三级别封锁协议的事务必然遵守二阶段封锁协议。

两阶段锁定要求:对于每一个事务,分为两个阶段

第一阶段:增长阶段

在这个阶段,事务可以获得锁定,但不能释放锁定。事务可以继续请求并获得锁定,直到它达到了其锁定点,也就是事务获得最后一个锁定的时间点。一旦事务进入第二阶段,它就不能再获得新的锁定。

第二阶段:缩减阶段

在这个阶段,事务可以释放已经持有的锁定,但不能再获取新的锁定。这个阶段的目的是确保事务不会在已经进入第二阶段后再次请求锁定

10.3.4 死锁

数据库死锁是一种特殊的并发问题,指两个或多个事务在并发操作时,因相互等待对方释放资源(如锁)而无法继续进行,导致这组事务永远处于等待状态。死锁可能会导致数据库中的事务超时,无法完成。

-

产生死锁的条件

第一条件是互斥:资源不能被多个线程共享,一次只能由一个线程使用。如果一个线程已经占用了一个资源,其他请求该资源的线程必须等待,直到资源被释放。

第二个条件是持有并等待:一个线程已经持有一个资源,并且在等待获取其他线程持有的资源。

第三个条件是不可抢占:资源不能被强制从线程中夺走,必须等线程自己释放。

第四个条件是循环等待:存在一种线程等待链,线程 A 等待线程 B 持有的资源,线程 B 等待线程 C 持有的资源,直到线程 N 又等待线程 A 持有的资源。

-

死锁的预防

- 一次加锁法:每个事务必须将所有要使用的数据对象全部一次加锁,只要一个不成功,就立即释放全部锁,然后重新开始加锁

- 顺序加锁法:预先对所有可加锁的数据对象规定一个加锁顺序,每个事务都要按此顺序加锁,最后逆序解锁

-

死锁的诊断与解除

使用事务依赖图测试数据库中是否存在死锁,然后选择其中一个事务作为牺牲品,回滚该事务并解除它的所有封锁

10.3.5 活锁

数据库中的活锁是并发控制问题的一种表现,指多个事务彼此不断让步,导致都无法继续向前执行,但系统整体仍在“忙碌运行”。

核心特征:

- 事务之间不断相互重试或彼此让出资源,却没有实际进展。

- 与死锁不同:

- 死锁是事务互相等待,完全停住。

- 活锁是事务不断执行但永远无法完成。

典型场景:

- 使用悲观锁并启用“让步”策略。例如两个事务检测到冲突后都选择回滚并重试,结果重试时又再次发生冲突,持续循环。

- 调度器或抢占式资源策略持续让某个事务被推迟。

常见解决方式:使用先来先服务的策略,按照请求封锁的次序对事务排队

10.4 事务隔离级别

10.4.1 隔离级别

SQL 标准定义了四种事务隔离级别,用来平衡事务的隔离性(Isolation)和并发性能。级别越高,数据一致性越好,但并发性能可能越低。这四个级别是:

- READ-UNCOMMITTED(读取未提交) :最低的隔离级别,允许读取尚未提交的数据变更,可能会导致脏读、幻读或不可重复读。这种级别在实际应用中很少使用,因为它对数据一致性的保证太弱。

- READ-COMMITTED(读取已提交) :允许读取并发事务已经提交的数据,可以阻止脏读,但是幻读或不可重复读仍有可能发生。这是大多数数据库(如 Oracle, SQL Server)的默认隔离级别。

- REPEATABLE-READ(可重复读) :对同一字段的多次读取结果都是一致的,除非数据是被本身事务自己所修改,可以阻止脏读和不可重复读,但幻读仍有可能发生。MySQL InnoDB 存储引擎的默认隔离级别正是 REPEATABLE READ。并且,InnoDB 在此级别下通过 MVCC(多版本并发控制) 和 Next-Key Locks(间隙锁+行锁) 机制,在很大程度上解决了幻读问题。

- SERIALIZABLE(可串行化) :最高的隔离级别,完全服从 ACID 的隔离级别。所有的事务依次逐个执行,这样事务之间就完全不可能产生干扰,也就是说,该级别可以防止脏读、不可重复读以及幻读。

| 隔离级别 | 脏读 (Dirty Read) | 不可重复读 (Non-Repeatable Read) | 幻读 (Phantom Read) |

|---|---|---|---|

| READ UNCOMMITTED | √ | √ | √ |

| READ COMMITTED | × | √ | √ |

| REPEATABLE READ | × | × | √ (标准) / ≈× (InnoDB) |

| SERIALIZABLE | × | × | × |

10.4.2 MySQL 中隔离级别设置

默认级别查询:

MySQL InnoDB 存储引擎的默认隔离级别是 REPEATABLE READ。可以通过以下命令查看:

- MySQL 8.0 之前:

SELECT @@tx_isolation; - MySQL 8.0 及之后:

SELECT @@transaction_isolation;

mysql> SELECT @@transaction_isolation;|+-------------------------+|| @@transaction_isolation ||+-------------------------+|| REPEATABLE-READ ||+-------------------------+|MySQL 命令行的默认配置中事务都是自动提交的,即执行 SQL 语句后就会马上执行 COMMIT 操作。如果要显式地开启一个事务需要使用命令:START TRANSACTION。

我们可以通过下面的命令来设置隔离级别。

SET [SESSION|GLOBAL] TRANSACTION ISOLATION LEVEL [READ UNCOMMITTED|READ COMMITTED|REPEATABLE READ|SERIALIZABLE]我们再来看一下我们在下面实际操作中使用到的一些并发控制语句:

START TRANSACTION|BEGIN:显式地开启一个事务。COMMIT:提交事务,使得对数据库做的所有修改成为永久性。ROLLBACK:回滚会结束用户的事务,并撤销正在进行的所有未提交的修改。

第十一章 存储过程与触发器

11.1 数据库编程基础

11.1.1 语句块

-

语句块概述

BEGINstatement_list -- 语句块/* 注释 */## SQL 注释END; -

MySQL 中的语句块

11.1.2 变量的定义与使用方法

-

变量概述

从变量的作用域来看,变量可分为用户会话变量、局部变量和系统变量

-

用户会话变量

-

局部变量

DECLARE variable_name[, ...] datatype; -

系统变量:用于获取活调整数据库服务器行为的配置

-

-

MySQL 中变量的使用方法

-

会话变量的定义与使用

在 MySQL 中,可以使用

@符号来定义用户变量。例如:SET @my_variable = 10;## ORSELECT 10 INTO @my_variable; -

MySQL 局部变量的定义与使用方法

DECLARE val, squares INT;DECLARE res VARCHAR(100);SET val=1;SET squares=1;SET res = '';

-

-

MySQL 系统变量使用

MySQL 中的系统变量用于控制服务器的行为,分为全局变量和会话变量。全局变量影响整个数据库,而会话变量仅影响当前会话。系统变量名有

@@前缀使用 SHOW 命令

- 查看所有全局变量:

SHOW GLOBAL VARIABLES; - 查看所有会话变量:

SHOW SESSION VARIABLES;

使用 SELECT 命令

- 查看特定全局变量:

SELECT @@global.autocommit; - 查看特定会话变量:

SELECT @@session.autocommit;

- 查看所有全局变量:

11.1.3 分支结构

-

分支结构的基本形式

-

IF 分支语句

IF search_condition THENstatement_listELSEIF search_condition THENstatement_listELSEstatement_listEND IF;

-

-

CASE 分支语句

/* 下面这个将输出:男 */SELECT CASE 1WHEN 1 THEN '男'WHEN 2 THEN '女'ELSE '未知'ENDas ages; -

MySQL 中分支结构的使用方法

11.1.4 循环结构

-

WHILE 循环

CREATE PROCEDURE demo_loop()BEGINDECLARE v_counter INT DEFAULT 5;[label] WHILE v_counter > 0 DO|LOOP -- label 用户对循环标识的标签-- 在这里执行你的代码SET v_counter = v_counter - 1;END WHILE|LOOP [label];END; -

LOOP 循环

-- loop_label表示LOOP语句的标注名称,该参数可以省略[loop_label:] LOOP-- 循环执行的语句END LOOP [loop_label]实例:

DELIMITER //CREATE PROCEDURE test_loop()BEGINDECLARE id INT DEFAULT 0;add_loop:LOOPIF id < 10 THEN SET id = id + 1;ELSELEAVE add_loop; -- 手动退出循环END IF;END LOOP add_loop;SELECT id;END //DELIMITER ;CALL test_loop(); -

FOR 循环

11.2 存储过程

11.2.1 存储过程概述

-

存储过程的概念

存储过程是事先编好的、存储在数据库中的一组被编译了的T-SQL命令集合,这些命令用来完成对数据库的指定操作。

-

存储过程的优点

- 将业务操作封装

- 模块化的程序设计

- 高效率的执行

- 减少网络流量,便于客户端编程

- 可以作为安全机制使用

-

存储过程的语法格式

CREATE PROC|PROCEDURE <存储过程名称> -- 定义存储过程名称[ @参数名称 参数类型] -- 定义传值参数及类型[=default][IN|OUT|INOUT][,...n1] -- 定义参数的属性:默认值,返回值ASSQL 语句[,...n2]; --执行的操作实例:

CREATE PROC proc_student_ByIDAndName_Output@ID CHAR(10),@Name varchar(5) OUTPUTASselect sname=@Name from student where s_id=@ID;

11.2.2 MySQL 存储过程管理

-

MySQL 存储过程的创建

-

存储过程的调用

call sp_name[(传参)]; -

存储过程的查看

SELECT sp_name from mysql.proc where db='数据库名';/* OR */SELECT routine_name from information_schema.routines where routine_schema='数据库名';/* OR */SHOW PROCEDURE STATUS where db='数据库名';/* OR */SHOW CREATE PROCEDURE sp_name; -

存储过程的删除

DROP PROC|PROCEDURE [IF EXISTS] <存储过程名称> --删除存储过程名

11.3 用户自定义函数

11.3.1 存储函数概述

MySQL存储函数(自定义函数),函数一般用于计算和返回一个值,可以将经常需要使用的计算或功能写成一个函数。

-

存储过程与存储函数的比较

存储过程 存储函数 创建时的关键字 procedure function 传递参数 空参、in、out、inout 类似 in 使用方法 call select 返回值 允许没有返回值,也允许一个或多个返回值 有且只能有一个返回值 语句块结尾处 无特殊要求 必须将返回值赋予用户变量或局部变量 -

存储函数的定义格式

CREATE FUNCTION func_name ([param_name type[,...]])RETURNS type[characteristic ...]BEGINroutine_body;RETURN result;END;实例:

-- 创建存储函数DROP FUNCTION IF EXISTS func_user;CREATE FUNCTION func_user(in_id INT)RETURNS VARCHAR(50)BEGINDECLARE out_name VARCHAR(50);SELECT name INTO out_name FROM tb_userWHERE id = in_id;RETURN out_name;END;

11.3.2 MySQL 函数管理

-

存储函数的定义

-

函数调用

SELECT func_name([parameter[,…]]); -

查看函数

## 查看特定存储过程的创建语法show create procedure 存储过程名称;## 查看当前 MySQL 实例中所有的存储过程以及相关的信息show procedure status;## 使用 like 关键字进行筛选show procedure status like '%wallet%'; -

删除函数

drop procedure [if exists] 存储过程名称;

11.4 触发器

11.4.1 触发器概述

-

触发器的概念

触发器是一种特殊的存储过程。但触发器没有输入和输出参数,因而不能被显式调用。它作为语句的执行结果自动引发,而存储过程则是通过存储过程名称被直接调用。

-

触发器的应用

- 数据操作的安全性检查

- 数据库的自定义审计

- 数据的备份和同步

- 实现复杂的数据库完整性约束

- 自动计算数据值

-

触发器定义格式

CREATE TRIGGER 触发器名称ON { table | view }{ FOR | AFTER | INSTEAD OF } -- for 之前 after 之后 instead of 取代源操作{ [INSERT] | [UPDATE] | [DELETE] }ASSQL语句[,...n]实例:

--创建修改之后的触发器CREATE TRIGGER trig_student_AfterON studentFOR UPDATEASPRINT 'THE TRIGGER IS AFTER'SELECT * FROM student -

触发器数据校验原理

a. 拦截数据变更事件

触发器绑定在表上。当发生指定事件(如 BEFORE INSERT、BEFORE UPDATE)时,数据库会自动执行触发器中的逻辑。

b. 使用虚拟表访问变更数据

触发器内部可访问:

-

NEW:待写入的新数据(INSERT/UPDATE) -

OLD:被修改或删除的旧数据(UPDATE/DELETE)校验逻辑基于这两类数据判断是否合法。

c. 通过抛错阻止非法数据写入

在 BEFORE 触发器中,如果检查不通过,触发器可:

-

显式

SIGNAL(如 MySQL):抛出自定义错误 -

或执行违反规则的操作,使数据库事务回滚

从而阻止数据进入表。

d. 基于事务机制保障一致性

触发器执行属于当前事务的一部分。

- 校验通过 → 正常提交

- 校验失败 → 整个操作回滚

确保数据一致性和原子性。

-

-

系统触发器

11.4.2 MYSQL 触发器管理

-

创建触发器

-

NEW 和 OLD 关键字

-

创建并测试触发器

DELIMITER $$CREATE TRIGGER trg_order_item_validateBEFORE INSERT ON order_itemFOR EACH ROWBEGIN-- 校验价格IF NEW.price <= 0 THENSIGNAL SQLSTATE '45000'SET MESSAGE_TEXT = 'price must be greater than 0';END IF;-- 校验数量IF NEW.quantity <= 0 THENSIGNAL SQLSTATE '45000'SET MESSAGE_TEXT = 'quantity must be greater than 0';END IF;END$$DELIMITER ; -

抛出异常,取消触发事件

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error message'; -

查看触发器

SHOW TRIGGERS;/* OR */SHOW CREATE TRIGGERS trigger_name;/* OR */SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS; -

触发器删除

Drop trigger [IF EXISTS] [触发器名称];

第十二章 数据库技术发展

12.1 分布式数据库

-

分布式数据库的定义

-

分布式数据库的特点

- 数据的自治与共享

- 宽松的冗余控制

- 分布事务执行的复杂性

- 数据的独立性:数据分布的独立性(用户无需知道数据的分布情况)和数据冗余的独立性(用户无需知道数据子集在不同节点上冗余存储的情况)

-

分布式数据库的优缺点及其应用

优点:

- 具有灵活的体系结构

- 经济性能优越

- 局部应用的响应速度快

- 可扩展性好,易于集成现有系统

缺点:

- 系统开销大(通信部分)

- 复杂的存取结构,原来在集中式系统中有效存取数据的技术,都不再适用

- 数据的安全性和保密性较难处理

-

分布式数据库分类

12.2 时序数据库

时间序列数据:带有时间标签(按照时间的顺序变化,即时间序列化)的数据

-

时序数据库的定义

时序数据库(Time Series Database,TSDB)是专门用于高效存储、查询和分析时间序列数据的数据库。时间序列数据指按时间顺序记录的数据点集合,通常由设备/传感器持续生成,例如:

- 温度传感器每10秒上传的读数

- 服务器每秒记录的CPU使用率

- 股票交易每分钟的成交价

-

时序数据库的特点

- 该类数据以时间排序。每个数据点都包含了用于索引、聚合及采样的时间戳

- 数据以高速写入为主。数据几乎不被更新/删除

- 数据的汇总视图可以提供比单个数据点更多的洞察

- 数据整体使用为主

-

典型应用场景

- 物联网(IoT)

- 设备监控:工厂传感器数据采集(如Apache IoTDB在高铁轨道监测中的应用)

- 车联网:车辆实时位置追踪(阿里云TSDB支持千万级设备接入)

2. 运维监控

- 服务器性能指标收集:Prometheus + VictoriaMetrics组合广泛用于Kubernetes集群监控

- 应用日志分析:InfluxDB处理每秒20万次日志写入

3. 金融领域

- 高频交易记录:Kdb+实现亚毫秒级响应

- 风险预测:DolphinDB支持流式数据回测

4. 科学研究

- 天文观测数据存储:NASA使用OpenTSDB管理射电望远镜时序数据

- 环境监测:气象站温湿度数据归档

12.3 NOSQL 数据库

-

NoSQL 数据库的定义

NoSQL数据库,即非关系型数据库,是一种提供机制来存储和检索数据的数据库管理系统,它的设计模式不遵循传统的关系型数据库的结构。NoSQL数据库的出现是为了解决大规模数据集合的存储问题,特别是那些无法使用传统关系型数据库解决的大数据应用问题。

-

NoSQL 数据库的特点

- 高可扩展性:NoSQL数据库通常可以通过简单地增加更多的服务器来扩展数据库。

- 分布式计算:NoSQL数据库通常是分布式的,这意味着它们可以分布在多个物理或虚拟环境中。

- 灵活的数据模型:与关系型数据库相比,NoSQL数据库允许更灵活的数据模型。

- 快速查询:它们可以使用键、索引等优化方式来实现快速的数据查询。

- 处理大量数据:NoSQL数据库可以处理大量数据,这对于大数据应用来说是必不可少的。

-

典型应用场景

- 高并发读写场景:社交应用网络、电商网站

- 海量数据存储场景:日志分析、物联网数据存储

- 灵活的数据模型场景:内容管理系统;游戏开发

- 高可用性和可扩展性场景:分布式系统、云计算环境

12.4 NewSQL 数据库

-

NewSQL 数据库的定义

NewSQL数据库是一种现代SQL数据库,它结合了传统关系数据库管理系统(RDBMS)的特点和NoSQL系统的高性能与可伸缩性。NewSQL数据库旨在解决传统OLTP(在线事务处理)RDBMS相关的一些主要问题,同时保持ACID(原子性、一致性、隔离性和持久性)事务特性,确保了完整的业务流程和数据完整性。

-

NewSQL 数据库的分类

- 新的体系结构:为分布式集群而设计

- SQL 引擎

- 透明分片

-

典型应用场景

- 高并发事务处理

- 实时分析

- 物联网和大数据

- 企业级应用

- 混合负载应用